Warum Silber als Anlageform?

Silber vereint Eigenschaften, die es als Anlageform interessant machen: Es ist ein knappes, begrenzt förderbares Edelmetall mit industrieller Verwendung und gleichzeitig ein physischer Wertspeicher. Anders als bei reinem Papiergeld oder vielen Finanzinstrumenten existiert beim physischen Silber ein greifbarer Gegenstand, der weltweit anerkannt und ohne dritte Partei übertragbar ist. Die begrenzte jährliche Bergbauproduktion und die Notwendigkeit von Silber in zahlreichen Industrieanwendungen — von Elektronik über Photovoltaik bis zur Medizin — schaffen eine dauerhafte fundamentale Nachfrage, die Preisuntergrenzen stützen kann. Gleichzeitig spielen Recyclingbestände und Lagerhaltungen eine wichtige Rolle für das verfügbare Angebot, was zu Phasen relativer Knappheit oder Überversorgung führen kann.

Im Vergleich zu Gold zeigt Silber einige klare Unterschiede: Silber ist historisch volatiler, weil der Markt kleiner und die Handelsliquidität geringer ist. Das führt zu stärkeren Preisbewegungen nach oben wie nach unten und damit zu höheren kurzfristigen Renditechancen — aber auch zu höheren Risiken. Ein weiterer zentraler Unterschied ist die stärkere industrielle Nutzung: Ein größerer Anteil der Nachfrage nach Silber stammt aus Industrieanwendungen als bei Gold, dessen Rolle überwiegend monetär und als Schmuckrohstoff ist. Diese industrielle Kopplung macht Silber anfälliger für konjunkturelle Schwankungen, bietet aber auch das Potenzial für überdurchschnittliche Kursgewinne in Phasen steigender industrieller Nachfrage oder technologischer Neuerungen.

Für ein diversifiziertes Anlageportfolio kann Silber mehrere Funktionen erfüllen. Als Inflationsschutz ähnelt es in gewisser Weise Gold, weil Edelmetalle reale Werte repräsentieren, die Kaufkraft über lange Zeiträume bewahren können — besonders wenn Fiatwährungen an Wert verlieren. Als Diversifikator reduziert Silber in vielen Portfolios die Gesamtvolatilität und das Tail-Risk, weil seine Korrelation zu Aktien und Anleihen nicht konstant ist und sich in Krisenzeiten oft verändert. Zusätzlich kann Silber als Absicherung gegen Währungsrisiken dienen, etwa gegen einen schwächeren US-Dollar, da viele Rohstoffpreise global in USD notiert sind. Wichtig ist, die Rolle von Silber klar zu definieren: Wegen der höheren Volatilität eignet es sich eher als taktische Ergänzung oder als kleiner strategischer Bestandteil eines Rohstoff- oder Edelmetallanteils, nicht als Ersatz für breit gestreute Kerninvestments.

Gleichzeitig sollten Anleger die Grenzen und Risiken nicht unterschätzen: Lager- und Versicherungskosten bei physischem Silber, Prämien beim Kauf, Marktineffizienzen und potenzielle Liquiditätsengpässe sind reale Faktoren, die Renditen schmälerten können. Daher ist die Entscheidung, in welcher Form (physisch vs. Finanzprodukte) und in welchem Umfang Silber ins Portfolio aufgenommen wird, eine Abwägung zwischen Renditeerwartung, Risikotoleranz und praktischen Aspekten wie Verwahrung und Handelbarkeit. Insgesamt eignet sich Silber besonders für Anleger, die eine beimivate Kombination aus realem Vermögenswert und zyklischem Renditepotenzial suchen und bereit sind, die höhere Volatilität und operative Anforderungen zu tragen.

Marktmechanismen und Preistreiber

Der Silberpreis entsteht durch das Zusammenspiel von realwirtschaftlichem Angebot und Nachfrage, finanziellen Märkten und makroökonomischen Rahmenbedingungen. Auf der Angebotsseite sind drei Komponenten besonders wichtig: Bergbauproduktion, Recycling und vorhandene Lagerbestände. Die Minenproduktion reagiert nur träge auf Preisänderungen, weil Exploration, Genehmigungsverfahren und Investitionen lange dauern; sinkende Erzgehalte und begrenzte Neubauten wirken langfristig angebotsreduzierend. Recycling (vor allem aus Schmuck, Industrieabfällen und Photovoltaik-Modulen) ist kurzfristig preissensitiv und kann bei hohen Preisen schnell mehr Material liefern, reduziert aber nicht die strukturellen Limitierungen der Primärproduktion. Handels- und Herstellbestände (z. B. COMEX-, LBMA- und ETF-Bestände) reflektieren kurzfristige Knappheit und Liquiditätsbedürfnisse und sind wichtige Indikatoren für Stress im Markt.

Auf der Nachfrageseite mischen sich industrielle Verwendung, Schmuck und Investmentnachfrage. Silber hat starke industrielle Anwendungen (Elektronik, Solarzellen, Leiterbahnen, Batterien, medizinische Anwendungen), sodass wirtschaftliches Wachstum und Technologietrends direkten Einfluss auf die physische Nachfrage haben. Veränderungen in der Photovoltaik- oder Elektronikindustrie können den Bedarf spürbar heben oder senken. Schmuck und Münzen beeinflussen saisonale und kulturelle Nachfragespitzen (z. B. Feiertage, Hochzeiten). Investmentnachfrage umfasst physische Käufe, ETF-Zuflüsse/-abflüsse sowie Derivatpositionen; in Krisenzeiten nimmt oft die Nachfrage nach physischem Silber und finanziellen Absicherungen zu.

Makroökonomische Faktoren steuern die Attraktivität von Silber als Wertaufbewahrungsmittel und als Inflation- bzw. Realzins-Hedge. Sinkende reale Zinsen und steigende Inflationserwartungen erhöhen tendenziell die Nachfrage nach Edelmetallen, weil die Opportunitätskosten des Haltens von Nicht-verzinslichen Assets sinken. Der US-Dollar wirkt als inverse Kraft: ein schwächerer Dollar macht in Dollar bepreistes Silber günstiger für Käufer in anderen Währungen und hebt typischerweise den Preis. Geldpolitische Entscheidungen, globale Wirtschaftsdaten und geopolitische Risiken erzeugen kurzfristige Volatilität und Verschiebungen zwischen Safe-haven- und Industrie-getriebener Nachfrage.

Saisonalität und Marktzyklen sind ausgeprägt: Industrielle Nachfrage kann prozyklisch zum Gesamtzyklus schwanken, Schmucknachfrage zeigt saisonale Muster (z. B. Q4-Verkäufe in vielen Märkten), und Angebotsveränderungen folgen oft zyklischen Bergbauinvestitionszyklen. Darüber hinaus können Lagerbestände und Produktionsstopps (Streiks, Naturereignisse) zu temporären Angebotsengpässen führen, die Preissprünge auslösen.

Die Silber/Gold-Ratio ist ein wichtiges Interpretationsinstrument: sie misst, wie viele Unzen Silber eine Unze Gold wert ist. Historische Extremwerte geben Hinweise auf mögliche Relative-Value-Gelegenheiten — eine hohe Ratio deutet darauf hin, dass Silber im Vergleich zu Gold unterbewertet ist (potentielles Outperformance-Potenzial), eine niedrige Ratio auf relative Stärke des Silbers. Allerdings muss die Ratio immer im Kontext von Wirtschaftslage, Industrietrends und Währungsbewegungen bewertet werden, da Gold stärker als Währungs- und Krisenasset fungiert, während Silber duale Rolle (Wertaufbewahrung + Industrie) hat.

Zusätzlich üben Finanzmarktmechanismen großen Einfluss aus: Futures, Optionen, ETFs und OTC-Zertifikate schaffen Hebel, Liquidität und manchmal Dislocations zwischen physischem Markt und Papiermarkt. Offenstehende Positionen (Open Interest), Inventarstände bei Börsen und ETF-Zuflüsse sind nützliche Short- bis Mittelfrist-Indikatoren. In Stressphasen kann es zu Backwardation kommen (Spot über Futures) — ein deutliches Zeichen physischer Knappheit — und zu erhöhten Prämien auf physisches Silber gegenüber dem Spotpreis. Spekulative Positionierung, Hedging durch Minenbetreiber und Market-Maker-Aktivität verstärken kurzfristige Preisbewegungen.

Für Anleger ist wichtig zu erkennen, dass Silberpreis von einem komplexen Mix aus realwirtschaftlichen Fundamentaldaten und Finanzmarktmechanik getrieben wird. Praktische Indikatoren zum Monitoring sind Bergbauproduktion und Recyclingtrends, COMEX-/ETF-Inventare, Open Interest, Realzinsen, USD-Index, Industrieproduktionsdaten sowie die Silber/Gold-Ratio. Diese Signale helfen einzuschätzen, ob Bewegungen eher fundamentaler (Nachfrage-/Angebots-) Natur oder durch Marktstruktur und Spekulation getrieben sind.

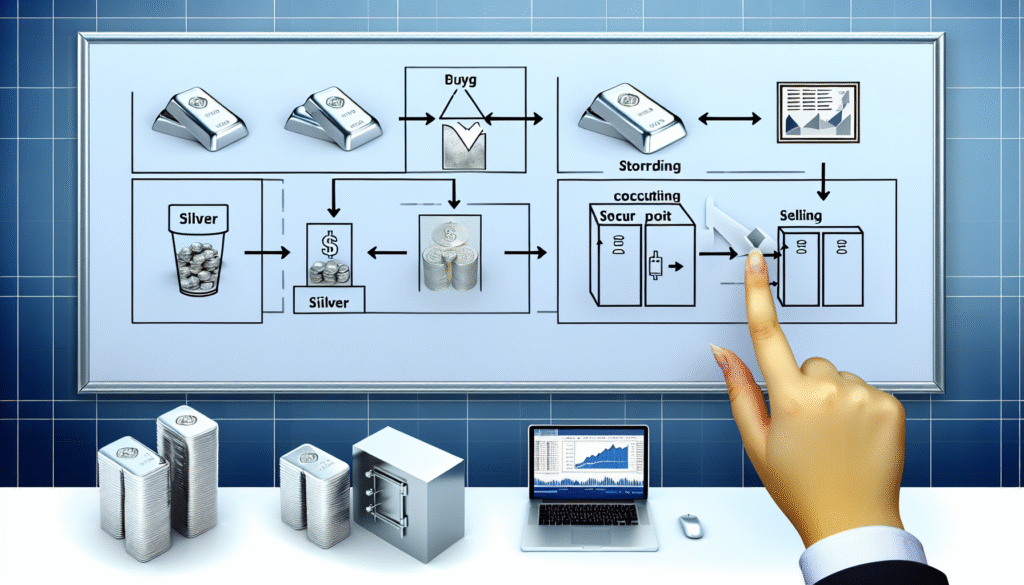

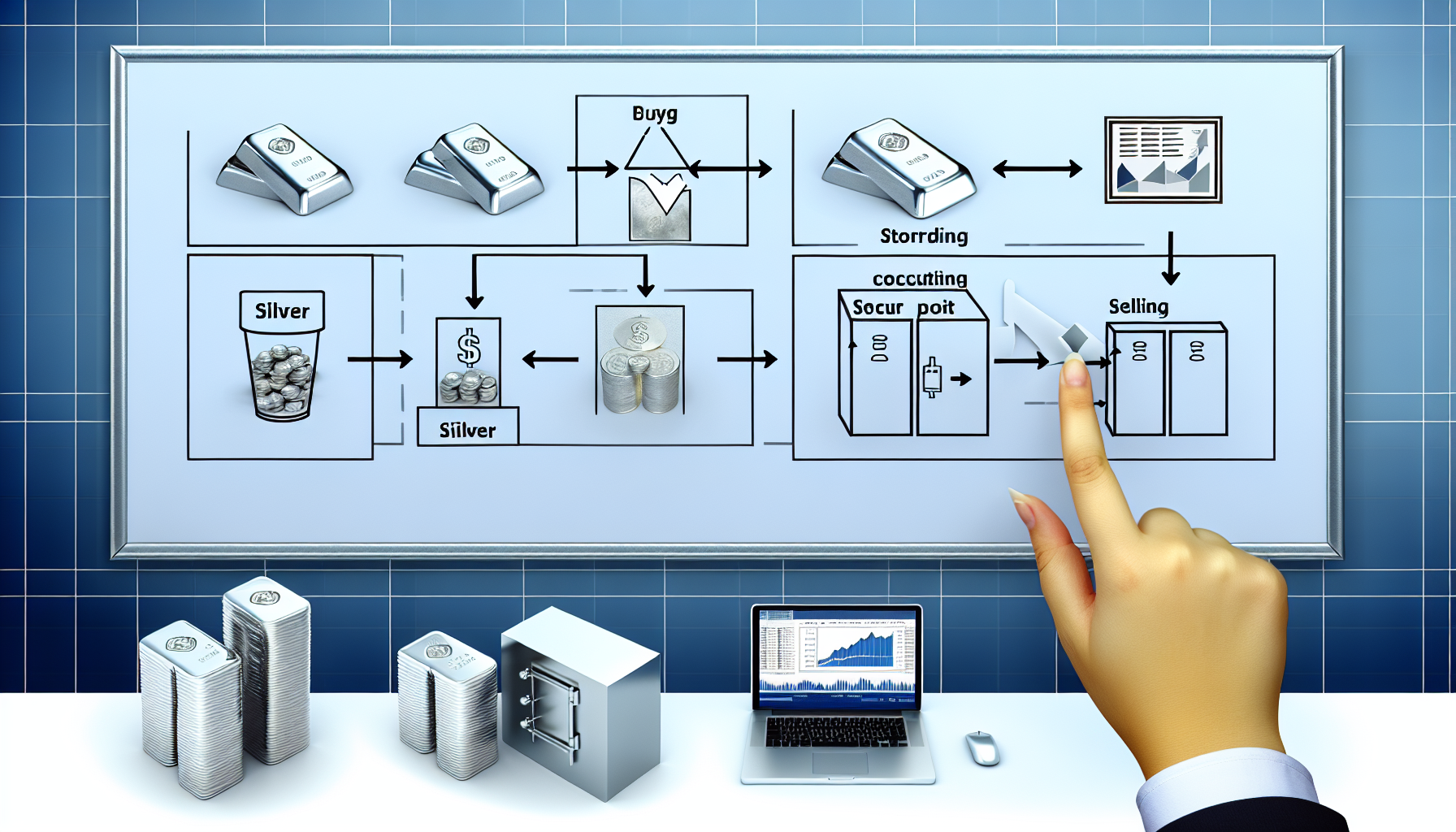

Anlageformen von Silber

Silber kann auf sehr unterschiedliche Weise ins Portfolio gelangen – jede Form hat eigene Vor- und Nachteile bezüglich Kosten, Liquidität, Verwahrungsaufwand und Risiko. Physisches Silber umfasst vor allem Münzen und Barren: gängige Anlagemünzen sind z. B. Canadian Maple Leaf, Austrian Philharmonic, American Silver Eagle, Britannia oder Mexican Libertad; sie unterscheiden sich in Feinheit, Akzeptanz und Sammlerwert. Barren reichen von Gramm- und Unzenstücken bis zu 1‑kg‑Ingotts; gegossene Barren sind oft günstiger als geprägte. Bei physischem Silber sind Prämien über dem Spotpreis, Herstellungsqualität (geprägt vs. gegossen), Hallmarks und Echtheitszertifikate wichtig. Vorteile sind unmittelbarer Besitz, Anonymität bei Barankauf und keine Gegenparteirisiken; Nachteile sind Lager- und Versicherungskosten, höhere Aufschläge beim Kauf und oft schlechtere Spreads beim Wiederverkauf, außerdem Fälschungsrisiko bei Billiganbietern.

Neben physischem Besitz gibt es zahlreiche finanzielle Instrumente, die den Silbermarkt abbilden. Physisch besicherte ETFs speichern tatsächlich Silberbarren in Tresoren und geben Anteilsscheine aus; sie sind für Privatanleger oft die einfachste und liquide Möglichkeit, an Preisbewegungen teilzuhaben, bergen aber Depot- und Verwaltungsgebühren sowie – je nach Konstrukt – ein Verwahrungsrisiko. ETCs und Zertifikate können ähnlich funktionieren, sind aber juristisch und hinsichtlich Gegenparteirisiko oft verschieden strukturiert; wichtig ist die Frage, ob es sich um „allocated“ (zugeordnete) physische Lagerung oder bloßes Finanzpapier handelt. Futures und Optionen bieten Hebelwirkung und Standardkontrakte (z. B. an der COMEX), sind für kurzfristige Trading‑ oder Hedging‑Strategien geeignet, aber mit Marginanforderungen, Verfallsterminen und Rollkosten verbunden; sie erfordern Erfahrung und erhöhen das Risiko deutlich. Investitionen in Aktien von Silberminen oder in Rohstofffonds bieten indirekten Silber‑Exposure: Minenaktien reagieren meist hebelartig auf den Silberpreis, sind aber zusätzlich abhängig von Unternehmensführung, Förderkosten, Explorationserfolgen und geopolitischen Risiken; Rohstofffonds bündeln mehrere Märkte und können Managementaufschläge haben.

Es gibt noch weitere Formen: Sparpläne auf Silber‑ETFs erlauben Cost‑Averaging und regelmäßigen, kleinen Einstieg; einige Händler bieten spezifische Silber‑Sparpläne mit physischen Lieferoptionen. Beteiligungen an Royalty‑ oder Streaming‑Firmen sind eine weiter indirekte Anlage: solche Unternehmen finanzieren Minenprojekte und erhalten dafür einen Anteil der Produktion oder einen festen Preis pro Unze – das reduziert operative Risiken einzelner Minen, bringt aber ein eigenes Geschäftsrisiko mit sich. Daneben existieren strukturierte Produkte oder Zertifikate mit Knock‑Outs, Hebeln oder Kapitalschutz, die komplexe Rendite‑/Risikomuster erzeugen.

Bei der Wahl der geeigneten Anlageform sollten Anleger folgenden Kriterien prüfen: gewünschter Anlagehorizont (Physisch lohnt sich eher langfristig), Liquiditätsbedarf (ETFs/ETCs sind am liquidesten), Kostenstruktur (Prämien, Lagergebühren, Managementgebühren, Spread), Risiko‑Typ (Kontrahentenrisiko bei Finanzprodukten, Verwahrungsrisiko bei physischem Silber) und steuerliche Behandlung (unterschiedlich je nach Produkt und Jurisdiktion). Für viele Anleger bietet eine Kombination sinnvoller Formen Vorteile: physische Bestände als „Notreserve“, ETFs für tägliche Liquidität und Minenaktien für Renditechancen mit höherem Risiko. Vor jedem Kauf unbedingt Anbieter, Verwahrstellen, Gebührenmodelle und die konkrete Ausgestaltung des Produkts (physisch vs. synthetisch, allocated vs. unallocated, Sicherungsmechanismen) sorgfältig prüfen.

Kaufstrategien

Eine sinnvolle Kaufstrategie beginnt mit der klaren Festlegung des Ziels: Will ich Silber als Inflationsschutz, als Spekulation auf Preissteigerungen, als Absicherung gegen Währungsrisiken oder als Diversifikationsbaustein? Je nach Ziel verändern sich Zeithorizont, Liquiditätsbedarf und Wahl der Instrumente. Im Folgenden praktische, umsetzbare Strategien mit Vor- und Nachteilen sowie Hinweise zur Umsetzung.

Buy-and-Hold für physisches Silber funktioniert nach dem einfachen Prinzip: Kaufen, sicher lagern, langfristig halten. Diese Strategie eignet sich besonders für Anleger, die Silber als „Wertreserve“ sehen und kurzfristige Preisschwankungen aussitzen wollen. Vorteile sind geringe Handelskosten (weniger Umschichtungen) und Unabhängigkeit von Finanzmarkt-Intermediären; Nachteile sind Lager- und Versicherungskosten, geringere Liquidität und die Gefahr, dass Kapital lange gebunden ist. Praktisch: Beim Einstieg auf Prämien achten (große Barren oft günstigere Prämien/kg), einen sicheren Lagerort wählen und ein Stückweise-Register führen (Kaufdatum, Preis, Herkunft) für späteres Steuermanagement.

Cost-Averaging / Sparplan-Ansatz reduziert Timing-Risiko durch regelmäßige Käufe (z. B. monatlich oder quartalsweise) gleicher Nominalbeträge. Vorteil ist ein glatterer Durchschnittspreis und psychologische Entlastung; Nachteil: Wenn Silber über Jahre stark steigt, erzielt man einen höheren Durchschnittspreis als bei einmaliger frühen Investition. Geeignet ist diese Methode für langfristige Anleger mit begrenztem Kapital, die sukzessive physisches Silber, ETFs oder Minenaktien aufbauen wollen. Praktische Regeln: feste Kaufintervalle festlegen, automatische Abbuchung einrichten, bei signifikanten Marktverwerfungen (z. B. >15–20% Abweichung) optional Zusatzkäufe vorsehen.

Trendfolgestrategien nutzen technische Indikatoren, um in Aufwärtstrends exponiert zu sein und in Abschwüngen Positionen zu reduzieren. Typische Signale sind Kreuzungen gleitender Durchschnitte (z. B. 50/200-Tage), Momentum-Indikatoren (RSI, MACD) oder Ausbrüche aus Konsolidierungen. Vorteil: Man fängt größere Trends mit und begrenzt Drawdowns; Nachteil: in Seitwärtsphasen entstehen viele Fehlsignale, und Slippage/Transaktionskosten können Renditen schmälern. Umsetzungstipps: eindeutige Regeln für Ein- und Ausstieg (z. B. Entry bei Überschreiten 50-Tage, Exit bei Unterschreitung 50-Tage), Stop-Loss definieren, Positionsgröße an Volatilität anpassen (z. B. ATR-basiert), Backtests und Tradejournale führen.

Contrarian- und Value-Ansätze kaufen bei Panikverkäufen oder wenn fundamentale Kennzahlen (z. B. Verhältnis Angebot/Nachfrage, Lagerbestände) attraktiv erscheinen. Diese Strategie profitierte historisch, wenn kurzfristige Marktpaniken zu übertriebenen Kursverlusten führten. Wichtig ist eine gründliche Prüfung: Ist die Nachfrage strukturell eingebrochen oder rein zyklisch? Konkrete Taktiken sind Limit-Käufe bei definierten Rückgängen (z. B. -20 % vom jüngsten Hoch), Kauf bei extremer negativer Sentimentmessung oder bei hoher Silber/Gold-Ratio (historisch günstige Bewertung gegenüber Gold). Risiken sind das „Fallen-Messer“-Problem und das Feststecken in längeren Bärenmärkten; deshalb Arbeit mit abgestuften Käufen und klaren Ausstiegsregeln.

Kombinationen aus physischen Beständen, ETFs und Minenaktien nutzen die Stärken der einzelnen Instrumente: physisches Silber für Werterhalt, ETFs für kostengünstige und liquide Exposure, Minenaktien für Hebel auf den Silberpreis (höheres Renditepotenzial, aber größere Unternehmensrisiken). Ein typisches Muster könnte sein: Kernbestand (z. B. 50–70 %) physisch, Handels- bzw. Tactical-Anteil (20–40 %) in ETFs/ETCs für Liquidität und Rebalancing, spekulativer Anteil (0–10 %) in Minenaktien oder Optionen. Wichtig ist, die Gesamtexposition im Portfolio zu beachten und die Korrelationen zu anderen Anlagen zu berücksichtigen. Nutzen von Optionen: Put-Optionen als Versicherung gegen starke Rückgänge; Covered Calls zur Ertragssteigerung bei Seitenmärkten. Achte auf unterschiedliche Kostenstrukturen, Steuerfolgen und Gegenparteirisiken.

Unabhängig von der gewählten Strategie sind klare Regeln für Positionsgrößen, Risiko pro Trade und Ausstiegsmechanismen entscheidend. Empfohlene Praxis: pro Trade ein akzeptables Verlustlimit festlegen (z. B. 1–3 % des Portfolios), bei Volatilität die Positionsgrößen reduzieren und regelmäßiges Rebalancing durchführen. Dokumentiere Kaufgründe und halte an den definierten Regeln fest, um Emotionalität zu vermeiden. Teste neue Ansätze zunächst mit kleinen Beträgen oder in einem Demokonto (bei Derivaten) und evaluiere Performance über mehrere Marktzyklen, bevor Du größere Summen einsetzt.

Portfolioallokation und Positionsgrößen

Die Höhe der Silber-Allokation sollte vom persönlichen Risikoprofil, Anlagehorizont und dem Zweck der Position (Absicherung vs. Rendite) abhängen. Als Faustregel eignen sich diese Zielbereiche für den Anteil von Silber am Gesamtvermögen:

- Konservativ: 1–5 % (vor allem Schutz/Absicherung, geringer Renditeanspruch).

- Ausgewogen: 5–10 % (Teilweise Absicherung, Teilweise spekulativer Hebel auf Rohstoffaufschwünge).

- Aggressiv / taktisch: 10–25 % (stärker spekulativ, höhere Bereitschaft für Volatilität und Minenaktien/Futures).

Innerhalb der Silber-Allokation empfiehlt sich eine klare Aufteilung nach Liquidität und Risiko:

- Physisches Silber (Münzen/Barren): 40–70 % der Silberposition für Anleger, die langfristig halten und gegen systemische Risiken absichern wollen. Physische Bestände sind weniger liquide und mit Lager-/Versicherungskosten verbunden.

- Finanzielle Replikation (physische-ETFs/ETCs): 20–40 % für kosteneffiziente, liquide Exponierung ohne Lageraufwand.

- Minenaktien / Rohstofffonds: 5–25 % der Silberallokation; bieten Hebel auf Silberpreis und Betriebsgewinne, sind aber deutlich riskanter (Unternehmensrisiko, Management, Bilanz). Bei konservativen Portfolios sollten Minenaktien nur einen kleinen Teil (z. B. ≤5 % des Gesamtportfolios) ausmachen.

- Futures/Optionen: nur für erfahrene Anleger und mit klaren Limits; Hebel kann Gewinne wie Verluste stark erhöhen.

Positionierungs-Regeln (praktisch und umsichtig):

- Begrenze die Einzelpositionen: keine einzelne Anlage (z. B. eine Minenaktie oder ein einzelner ungewöhnlich großer Barren-Ankauf) sollte einen unverhältnismäßig großen Anteil am Gesamtvermögen ausmachen. Konkreter Richtwert: Einzelne illiquide Positionen ≤ 2–5 % des Gesamtportfolios, einzelne liquide Produkte ≤ 5–10 %.

- Risiko-budgeting: Weise dem Silber-Exposure ein Risikobudget (z. B. erwartete Volatilität oder Value-at-Risk) zu statt nur eines festen Geldbetrags. Das hilft, Silber nicht wegen hoher Nominalwerte zu übergewichten.

- Hebelbegrenzung: Hebelinstrumente (Futures, Optionsstrategien) nur mit klarer Positionsbegrenzung einsetzen; maximaler Hebel und Verlust müssen vorab definiert sein.

Rebalancing-Regeln:

- Zeitbasiert: jährliches oder halbjährliches Rebalancing ist simpel und für physische Bestände oft sinnvoll (geringe Umschlaghäufigkeit wegen Kosten).

- Schwellenbasiert: Rebalancen, wenn die Silber-Allokation einen bestimmten Bandbreite überschreitet (z. B. ±20–30 % relativ zum Ziel; oder absolute Abweichung von 2–5 Prozentpunkten). Dies ist effizienter bei volatilen Märkten.

- Hybrid: regelmäßiges Checken (z. B. quartalsweise) und nur dann handeln, wenn Schwellen verletzt sind. Berücksichtige Transaktionskosten und Steuern—bei physischen Verkäufen können diese hoch sein.

Diversifikation innerhalb des Rohstoffsegments:

- Vermeide Konzentration auf ein einzelnes Rohstoffrisiko. Silber korreliert zwar mit Gold und industriellen Metallen, hat aber eigene Treiber (industrielle Nachfrage). Ein diversifiziertes Rohstoff-Exposure kann Gold, Basismetalle und Energie einschließen, um idiosynkratische Risiken zu reduzieren.

- Korrelationen verändern sich in Stressphasen; plane Stress-Szenarien (z. B. gleichzeitig fallende Aktien und Rohstoffpreise) und halte ausreichende Liquiditätsreserven.

Praktische Hinweise zur Implementierung:

- Dokumentiere klare Zielgewichte, Maximal- und Minimalgrenzen sowie Rebalancing-Regeln schriftlich.

- Berücksichtige Liquidität und steuerliche Auswirkungen beim Festlegen der Turnover-Frequenz—physisches Silber eher seltener umschichten.

- Für aktive oder taktische Anleger kann eine kleine Liquiditätsreserve nützlich sein, um bei günstigen Gelegenheiten nachzukaufen, ohne andere Positionen auflösen zu müssen.

Kurz: Definiere zunächst ein realistisches Zielgewicht für Silber passend zu Risiko und Zeithorizont, splitte die Silberposition nach Liquidität/Risiko (physisch vs. Finanzinstrumente vs. Minen), setze klare Positions- und Hebelgrenzen und rebalanciere nach festen Regeln (zeitlich und/oder schwellenbasiert), wobei Transaktionskosten und Steuern immer mitbedacht werden sollten.

Risikomanagement

Risikomanagement beim Silberkauf bedeutet, die unterschiedlichen Gefahren bewusst zu identifizieren, zu quantifizieren und gezielt zu begrenzen. Dabei geht es nicht nur um Kursrisiken, sondern auch um Liquidität, Gegenparteien, physische Risiken sowie steuerlich‑rechtliche Unsicherheiten. Ein strukturierter Plan mit klaren Positionsgrößen, Aufbewahrungs‑ und Absicherungsregeln reduziert Überraschungen und schützt Kapital.

Preisvolatilität und Liquiditätsrisiken: Silber ist historisch volatiler als viele andere Sachwerte; plötzliche Kursbewegungen können hohe kurzfristige Schwankungen bedeuten. Deshalb ist Positionsgrößenbegrenzung zentral: legen Sie vor dem Kauf maximalen Anteil am Portfolio und einen Worst‑Case‑Verlust fest. Berücksichtigen Sie auch Liquidität — kleine, exotische Produkte haben oft breite Geld/Brief‑Spannen. Für physisches Silber sind Münzen oft leichter verkäuflich als ungewöhnliche Blindgussbarren; bei Finanzprodukten ist die tägliche Handelsliquidität und das Volumen relevant. Reserveliquidität für Margin‑Calls oder schnelle Verkäufe sollte immer eingeplant werden.

Gegenparteirisiken bei Finanzprodukten: Bei ETFs, ETCs, Zertifikaten oder OTC‑Derivaten besteht ein Ausfallrisiko des Emittenten oder Verwahrers. Bevorzugen Sie bei finanziellen Produkten möglichst physisch gedeckte, regulierte und auditierte Vehikel mit segregierter Verwahrung. Prüfen Sie Prospekt, Verwahrer, Audit‑Berichte und die Rechtsform des Produkts (physisch gedeckt vs. synthetisch). Bei Futures und Optionen ist das Clearing über eine zentralisierte Börse ein Vorteil gegenüber bilateralem Kontrahentenrisiko, dafür existiert Liquiditäts‑ und Margin‑Risiko.

Physische Risiken: Lagerung, Diebstahl, Fälschungen: Physisches Silber zieht Lagerkosten und Haftungsfragen nach sich. Entscheiden Sie bewusst zwischen privater Verwahrung (Heimtresor), Bankschließfach und professionellen Bullion‑Depots; jede Option hat Kosten, Zugriffsbedingungen und Sicherheitsgrade. Lassen Sie Bestände versichern (Prämien, Selbstbehalt prüfen) und führen Sie Inventar mit Kaufbelegen und Seriennummern. Um Fälschungen zu vermeiden, kaufen Sie bei etablierten Händlern, prüfen Sie Gewicht, Maße und Prägung, nutzen Sie Prüfgeräte oder lassen Sie Stichproben laborgeprüft (XRF/Assay). Bei hohen Stückzahlen oder hohen Werten empfiehlt sich eine kombinierte Lösung: kleinere Mengen zu Hause für Notfälle, der Hauptbestand in professioneller, versicherter Verwahrung.

Steuerliche und regulatorische Risiken: Die steuerliche Behandlung von Silber sowie Melde‑ und Anti‑Geldwäsche‑Pflichten variieren stark nach Land und Produkt. In vielen Jurisdiktionen gelten für physische und finanzielle Produkte unterschiedliche Vorschriften (z. B. Umsatzsteuer, Meldepflichten, Haltefristen). Planen Sie steuerliche Effekte beim Kauf/Verkauf (inkl. Dokumentation) ein und klären Sie Meldepflichten bei größeren Beträgen. Holen Sie bei Unklarheiten rechtzeitig eine fachliche Beratung ein, damit nachträgliche Steuerforderungen oder Compliance‑Risiken vermieden werden.

Absicherungsstrategien: Für Anleger, die Markt‑ oder Gegenparteirisiken reduzieren wollen, gibt es verschiedene Instrumente. Direkte Hedging‑Methoden umfassen Futures und Optionen (Put‑Kauf zum Schutz gegen Kursrückgänge, Covered‑Write oder Collar‑Strategien zur Kostenminimierung). Futures bieten Liquidität, bergen aber Margin‑Risiken und Roll‑Kosten (Contango/Backwardation). Optionen sind teuer, bieten aber begrenzte Risiken; bei physischen Beständen können Put‑Optionen oder Verkauf von Calls kombiniert werden. Für Nicht‑Profis können inverse ETFs oder Short‑Produkte eine Alternative sein — hier sind Aufbaukosten, Tracking‑Error und tägliche Rebalancing‑Effekte zu beachten. Eine weitere, oft unterschätzte Absicherung ist Diversifikation: Kombination von physischem Silber, physisch gedeckten ETFs und selektierten Minenaktien reduziert einzelne Risikoarten. Beim Einsatz von Hebelprodukten beachten Sie stets Risiko‑Limits und Kapitalreserven für Margin‑Anforderungen.

Praktische Maßnahmen zum Risikomanagement: legen Sie vor dem Einstieg klare Regeln für maximale Positionsgrößen, Rebalancing‑Triggers und Notfallpläne fest; dokumentieren Sie Kaufbelege und Lagerorte; prüfen Sie regelmäßig Gegenparteien und Verwahrer; sichern Sie sich gegen Diebstahl und Schäden ab; und evaluieren Sie Hedging‑Kosten gegenüber dem erzielbaren Schutz. Nutzen Sie außerdem unabhängige Preis‑ und Marktinformationen, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden.

Kurz zusammengefasst: Ein gutes Risikomanagement verbindet angemessene Positionsgrößen, Sorgfalt bei der Produkt‑ und Anbieterwahl, sichere Lagerungs‑ und Versicherungsregeln sowie bei Bedarf gezielte Hedging‑Instrumente. Steuer‑ und regulatorische Aspekte sollten früh geklärt werden — bei Unsicherheit empfiehlt sich professionelle Beratung.

Praktische Aspekte des Kaufens

Bei praktischen Kaufentscheidungen geht es weniger um die perfekte Timing‑Strategie als um saubere Vorbereitung: Anbieter, Preisbestandteile, Echtheit, Zahlungsmodalitäten sowie Transport und Lagerung sollten vor dem Abschluss geklärt sein. Wählen Sie den Anbietertyp bewusst — etablierte Münzhändler (lokal oder online), Banken, spezialisierte Edelmetallplattformen oder Marktplätze haben jeweils Vor‑ und Nachteile. Achten Sie auf Reputation (Kundenbewertungen, Jahre am Markt), Transparenz bei Ankaufspreisen, Rückkaufgarantien, Lieferzeiten, Zertifizierungen der Prägestätten bzw. Raffinerien und auf klare AGB inklusive Widerrufs‑/Rückgaberegeln. Bei größeren Beträgen ist es sinnvoll, Anbieter zu bevorzugen, die nachweislich mit anerkannten Raffinerien (bekannte Hallmarks/Refiner‑Stempel) arbeiten und eine offene Kommunikation über Herkunft und Lagerung bieten.

Verstehen Sie die Preisbildung: Der Händlerpreis setzt sich aus dem aktuellen Spotpreis plus einem Aufschlag (Prämie) zusammen; beim Wiederverkauf wird meist ein Spread bzw. ein Abschlag angewendet. Prämien sind abhängig von Stückgröße (kleine Münzen/1‑oz‑Barren teurer pro Unze als große Barren), Prägeort, Sammlerwert und Liquidität. Rechnen Sie alle Kosten mit ein: Kaufpreis inkl. Mehrwertsteuer (oder andere lokale Steuern), Versand‑ und Versicherungsgebühren, gegebenenfalls Zahlungsgebühren. Vergleichen Sie Angebote stets als „All‑In‑Kosten“ (Kaufpreis inkl. aller Gebühren) — günstige Spotangaben sind wenig hilfreich, wenn hohe Versand‑ oder Kartenentgelte hinzukommen.

Echtheitsprüfung und Dokumentation sind zentral. Kaufen Sie vorzugsweise geprägte Anlagemünzen und Barren von anerkannten Prägeanstalten bzw. Raffinerien und verlangen Sie Originalverpackung, Zertifikate oder Seriennummern bei größeren Barren. Prüfen Sie bei Empfang Gewicht, Maße und gegebenenfalls Stempel; einfache Ersttests (Wasserverdrängung für Dichte, Magnettest — Silber ist nicht magnetisch) geben Hinweise, ersetzen aber keine professionelle Analyse bei Verdacht. Bei größeren Beträgen lohnt sich eine Röntgenfluoreszenzanalyse (XRF) oder ein Assay bei vertrauenswürdigen Stellen. Bewahren Sie Kaufbelege, Zertifikate und Fotos auf — sie sind beim Wiederverkauf oder für Versicherungsfälle wichtig.

Wählen Sie sichere Zahlungsmethoden: Banküberweisung ist für Händler üblich und lässt sich nachvollziehen; Kreditkartenzahlung bietet Käuferschutz, ist aber teurer (Gebühren) und kann bei Händlern zu höheren Preisen führen. Bargeldkäufe beim lokalen Händler ermöglichen schnelle Abwicklung und Anonymität, bringen aber höhere Sicherheitsrisiken. Manche Händler akzeptieren Kryptowährungen — prüfen Sie Abwicklungs‑ und Kursrisiken sowie steuerliche Folgen. Bei Plattformen und Marktplätzen ist Escrow (Treuhand) bei unbekannten Verkäufern empfehlenswert. Achtung: Händler sind aufgrund von Geldwäschebestimmungen häufig zu KYC/AML‑Prüfungen verpflichtet; größere Bartransaktionen können gemeldet werden.

Transport, Lieferung und Lagerung regeln Sie vor dem Kauf: Für Versendungen sollten Versandart, Versicherungssumme, Haftungsgrenzen und Nachverfolgbarkeit schriftlich vereinbart sein; niemals Wertsendungen unbeabsichtigt adressieren oder auf Social Media ankündigen. Für die Lagerung wägen Sie private Verwahrung (Heimtresor) gegen Bankschließfach und professionelle Bullion‑Vaults ab: Heimlagerung bietet sofortigen Zugriff, hat aber höhere Diebstahl‑ und Versicherungsanforderungen; Bankschließfächer sind kostengünstig, aber bei Banken geschlossen (im Extremfall eingeschränkter Zugriff); professionelle Verwahrstellen (allocated storage) bieten Versicherung, Audit‑Nachweise und internationale Lagerorte, kosten aber Gebühren und können Gegenparteirisiken bergen. Klären Sie, ob Lagerung „allocated“ (konkrete physische Stücke zugewiesen) oder „unallocated“ (Ansprüche auf Silber) ist — das ist ein wesentlicher Unterschied für Eigentumsrechte und Insolvenzrisiken.

Praktische Kurzcheckliste vor dem Kauf: vergleichen Sie Gesamtpreis (Spot + Prämie + Steuern + Versand), prüfen Sie Händler‑Reputation und Rückkaufbedingungen, verlangen Sie Zertifikate und bewahren Quittungen auf, wählen Sie sichere Zahlungs‑ und Versandoptionen und entscheiden Sie vorab, wie und wo Sie das Silber lagern und versichern lassen. So vermeiden Sie teure Überraschungen und schützen Ihre physische Silberposition sinnvoll.

Lagerung und Versicherung

Bei der Lagerung von Silber geht es um einen klugen Kompromiss zwischen Sicherheit, Kosten und Zugänglichkeit. Kleinere Mengen (einige Unzen bis wenige Kilo) lassen sich kosteneffizient zu Hause in einem hochwertigen Tresor aufbewahren; größere Bestände rechtfertigen in der Regel professionelle Lagerung in sicheren Verwahrstellen oder Bankschließfächern. Wägen Sie ab, wie schnell Sie auf das Metall zugreifen müssen, welches Risiko (Einbruch, Feuer, Überschwemmung, staatliche Beschlagnahme) Sie reduzieren wollen und welche laufenden Kosten Sie akzeptieren.

Für die private Verwahrung sind Tresore mit anerkannter Sicherheitsklasse (z. B. nach EN 1143‑1) sinnvoll; sie sollten fest im Gebäude verankert, feuer- und feuchtigkeitsgeschützt sein und idealerweise eine zusätzliche Alarm- oder Sicherheitsanlage haben. Achten Sie auf Brandschutzklassen und auf sachgerechte Lagerung (Luftentfeuchter, Trennmaterialien bei Münzen/Barren), um Korrosion zu vermeiden. Dokumentieren Sie Inventar durch Fotos, Seriennummern, Kaufbelege und eine getrennt aufbewahrte Liste; diese Unterlagen sind auch für Versicherungsfälle essentiell.

Bankschließfächer bieten eine günstige Balance aus Sicherheit und Kosten, haben aber Einschränkungen: eingeschränkter Zugang, mögliches Öffnungsverbot in Krisenzeiten, keine Versicherung durch die Bank für den Inhalt (oft verlangt die Bank eine eigene Police) und im Insolvenz- oder Staatseingriffsfall rechtliche Unsicherheiten. Prüfen Sie die Vertragsbedingungen und klären Sie, ob und in welcher Höhe eine Versicherung besteht oder separat abgeschlossen werden muss.

Professionelle Verwahrstellen und Bullion-Depots (sogenannte Allocated-Vaults) bieten die höchste Sicherheit und Transparenz: bei „allocated storage“ werden exakt identifizierbare Einheiten (serielle Barren oder Münzen) für Sie gelagert, bei „unallocated“ haben Sie nur einen Forderungsanspruch auf ein Volumen, was Gegenparteirisiko bedeutet. Gute Anbieter arbeiten mit regelmäßigen Audits, Melde- und Abholoptionen sowie Versicherungen gegen Verlust und Beschädigung. Gebühren variieren nach Anbieter, Standort und Service (häufig Jahresgebühren oder prozentuale Gebühren) — vergleichen Sie Konditionen, Laufzeiten und Kündigungsbedingungen.

Versicherung ist kein Luxus, sondern Pflichtüberlegung. Prüfen Sie, ob Ihre Hausratversicherung Edelmetalle bis zur gewünschten Summe abdeckt; viele Policen schließen hohe Werte oder Bullion aus oder setzen geringe Entschädigungsgrenzen. Eine separate All-Risk‑Versicherung (oder eine Erweiterung der Hausratversicherung) sollte Diebstahl, Transportschäden, Feuer und Naturkatastrophen abdecken; lassen Sie den „Wiederbeschaffungswert“ (aktueller Marktpreis plus Prämien) berücksichtigen und aktualisieren Sie die Versicherungssumme regelmäßig bei Preissteigerungen. Beachten Sie Selbstbehalte und eventuell notwendige Sicherheitsauflagen (z. B. Mindesttresor-Klasse).

Transport und Lieferung sind besonders risikobehaftet: Verwenden Sie nur spezialisierte, versicherte Kurierdienste (z. B. Werttransportunternehmen), vermeiden Sie Sichtbarkeit beim Versand und deklarieren Sie den Wert korrekt für die Transportversicherung. Beim Kauf über Händler bieten oft diese selbst optionale versicherte Versandlösungen an — vergleichen Sie Kosten und Versicherungsumfang.

Achten Sie bei der Auswahl der Lagerstätte auf die rechtliche und steuerliche Rahmenbedingung des Standorts. Manche Jurisdiktionen bieten rechtliche Stabilität, andere können im Krisenfall strengere Zugriffsmöglichkeiten oder steuerliche Folgen haben. Bei internationaler Lagerung bedenken Sie Währungs- und Transportkosten sowie mögliche Verzögerungen bei Rückführung.

Zur Risikominimierung empfiehlt sich eine Kombination: einen kleinen Notbestand zu Hause für schnelle Verfügbarkeit plus den Großteil in einer professionellen, versicherten Verwahrstelle („Split storage“). Führen Sie regelmäßige Inventuren und fordern Sie bei Depotlagern jederzeit aktuelle Bestandsnachweise und Auditberichte an. Halten Sie Kaufbelege, Zertifikate und Fotos getrennt vom Lagerort (Cloud-Backup + physische Kopie), stellen Sie Vertretungsregelungen für den Zugriff im Notfall sicher und überprüfen Sie jährlich Kosten, Policen und Anbieter.

Kurz zusammengefasst: für kleine Beträge ist ein qualitativ hochwertiger Heimsafe plus passende Versicherung oft ausreichend; ab höheren Volumina sind Bankschließfächer oder besser professionelle allocated Vaults mit ausreichender Versicherung und klaren Vertragsbedingungen zu empfehlen. Dokumentation, regelmäßige Aktualisierung der Versicherungssummen und die Beachtung von Jurisdiktion und Gegenparteirisiken sind entscheidend.

Steuern und rechtliche Rahmenbedingungen

Für Anleger sind Steuern und rechtliche Vorgaben ein zentraler Faktor beim Silberkauf — sie beeinflussen Rendite, Liquidität und Verwaltungsaufwand. Grundsätzlich unterscheiden sich physisches Silber und Finanzprodukte (ETFs/ETCs, Futures, Minenaktien) deutlich in der steuerlichen Behandlung und in den Melde‑/Sorgfaltspflichten.

Physisches Silber: In vielen EU‑Ländern (u. a. Deutschland) unterliegt Silber dem regulären Mehrwertsteuersatz; beim Kauf von Barren und den meisten Silbermünzen fällt daher Umsatzsteuer an (in Deutschland 19 %). Steuerlich gelten Verkäufe von physischem Edelmetall in Deutschland in der Regel als private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG): Liegt zwischen Anschaffung und Verkauf mehr als ein Jahr, sind Gewinne meist steuerfrei; bei kürzerer Haltedauer sind Gewinne steuerpflichtig — allerdings bleiben private Veräußerungsgewinne bis zu einem Jahresbetrag von 600 EUR steuerfrei. Wichtig: Für besondere Sammlermünzen, numismatische Stücke oder bei gewerblicher Tätigkeit gelten abweichende Regeln. Belege (Kaufrechnung, Zertifikate, Seriennummern) sorgfältig aufbewahren — sie sind Nachweisbasis gegenüber Finanzamt und Versicherungen.

Finanzielle Instrumente: Gewinne aus ETFs, ETCs, Futures und Aktien werden in den meisten Ländern als Kapitalerträge behandelt. In Deutschland unterliegen Kursgewinne, Ausschüttungen und Verkaufserlöse von Wertpapieren der Abgeltungsteuer (pauschal 25 % zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer), Freistellungsauftrag bis zur Sparer‑Pauschbetragsgrenze beachten. ETCs können steuerlich wie Schuldverschreibungen (keine Volldeckung) oder wie physische Anlagen behandelt werden — abhängig von Konstruktion und Domizil des Produkts; dies kann Auswirkungen auf Versteuerung und Verlustnutzung haben. Der Handel mit Derivaten (Futures/Optionen) kann zu abweichenden steuerlichen Regeln und Meldepflichten führen.

Rechtliche Rahmenbedingungen, Meldepflichten und Anti‑Geldwäsche: Händler und Verwahrstellen unterliegen in der EU und vielen anderen Rechtsordnungen strengen KYC/AML‑Vorgaben. Bei größeren Barzahlungen verlangen Händler häufig Identitätsfeststellung; auffällige Transaktionen werden gemeldet. Beim grenzüberschreitenden Transport oder Erwerb sind Zoll‑ und Einfuhrbestimmungen sowie Deklarationspflichten zu beachten (bei hohen Werten ggf. zwingende Meldung an den Zoll). Wer Silber in Verwahrung im Ausland legt, sollte mögliche Meldepflichten für ausländische Konten/Vermögenswerte prüfen (z. B. Informationspflichten im Rahmen nationaler Steuererklärungen, internationale Austauschmechanismen wie AIA/FATCA‑Folgen).

Praktische Hinweise und Dokumentation: immer Kaufbelege, Herkunftsnachweise, Zertifikate und Lagerverträge aufbewahren; bei Depotverwahrung eindeutige Besitz‑/Nutzungsvereinbarungen dokumentieren. Vor größeren Transaktionen steuerliche Auswirkungen (USt, Kapitalertragsteuer, mögliche Abgaben bei Ausfuhr) und zivilrechtliche Risiken (Eigentum, Verlust, Haftung der Verwahrstelle) prüfen. Bei Erbschaft, Schenkung oder Unternehmensbeteiligungen zusätzliche steuerliche Regelungen greifen.

Länderspezifische Unterschiede und Rat: Steuer‑ und Rechtslage variiert stark zwischen Ländern (z. B. EU vs. USA vs. Schweiz): Umsatzsteuer/Mehrwertsteuer, Haltefristen, Kapitalertragsbesteuerung, Meldegrenzen und AML‑Vorgaben sind unterschiedlich ausgeprägt. Deshalb ist eine individuelle Beratung durch Steuerberater oder Anwalt mit Kenntnis des nationalen Rechts dringend zu empfehlen — vor allem bei größeren Investitionen, grenzüberschreitender Lagerung oder komplexen Finanzprodukten.

Einstieg, Monitoring und Ausstiegsstrategien

Beim Einstieg sollte vorab ein klarer Plan stehen: Einmalanlage oder gestaffelter Einstieg (Cost-Averaging)? Ein gestaffelter Einstieg reduziert Timing-Risiko und glättet Kursdifferenzen — z. B. monatliche oder vierteljährliche Käufe über 6–24 Monate. Wer von einem langfristigen Aufwärtstrend überzeugt ist und kurzfristige Schwankungen aushält, kann eine größere Erstposition wählen; wer unsicher ist, splittet die Investition in mehrere Tranchen. Legen Sie vor dem Kauf feste Regeln fest (Budget pro Tranche, maximale Gesamtdauer des Einstiegs, Ausstiegsdisziplin), damit Emotionen die Entscheidungen nicht dominieren.

Beim Monitoring hilft eine Kombination aus quantitativen Kennzahlen und qualitativen Indikatoren. Wichtige Kennzahlen sind der Silberpreis in USD, die Silber/Gold-Ratio, wichtige gleitende Durchschnitte (z. B. 50/200-Tage), RSI oder Momentum-Indikatoren, Volumen sowie Open Interest in den Futures. Makroindikatoren wie realisierte/erwartete Inflation, reale Zinsen, USD-Index und Inventarstände (COMEX-/LBMA-Lager) geben Kontext. Zusätzliche Quellen: ETF-Zuflüsse/-abflüsse, COT-Berichte (Commitments of Traders), Industrie-Nachfrageprognosen (z. B. Photovoltaik) und große Nachrichtenereignisse (Zinssitzungen, geopolitische Schocks). Monitoring-Frequenz: für Langfristanleger genügt eine wöchentliche oder monatliche Sichtung plus Event-getriggerte Checks; Trader sollten intraday/taxtabhängig häufiger prüfen und Stop-Orders nutzen.

Klare Exit-Szenarien vermeiden übereilte Verkäufe. Übliche Strategien sind:

- Zielpreisorientiert: Vorab feste Kursziele definieren (teilweise/komplett verkaufen bei Erreichen). Ziele können auf fundamentalen Bewertungen oder technischen Widerständen basieren.

- Zeitbasiert: Nach einer definierten Haltefrist (z. B. 1, 3, 5 Jahre) Positionen überprüfen und ggf. anpassen — nützlich bei steuerlichen Haltefristen.

- Stop-Loss/Trailing-Stop: Stop-Loss zur Verlustbegrenzung (häufige Bandbreiten 10–25 % als Beispiel, individuell anpassen) oder ein Trailing-Stop, der Gewinne laufend sichert.

- Regelbasiertes Rebalancing: Automatisches Reduzieren der Silberquote, wenn der Anteil am Portfolio ein zuvor definiertes Maximum überschreitet.

Teilverkäufe sind oft sinnvoller als komplette Ausstiege: Skalieren Sie Gewinne mit abgestuften Abgaben (z. B. 20/30/50 %-Regel) oder verkaufen Sie so viel, dass die ursprüngliche Allokation wiederhergestellt wird. Bei Futurespositionen ist das rechtzeitige Roll-Over essenziell: schließen Sie nahe am Verfallsdatum und eröffnen Sie die nächste Kontraktlaufzeit, um physische Lieferung zu vermeiden; beachten Sie Roll-Kosten und Contango/Backwardation, die die Rendite beeinflussen. Bei ETFs und ETCs sollten Liquidität und Spread in die Exit-Kostenkalkulation einfließen.

Praktische Checkliste vor dem Verkauf: Liquidität des Instruments prüfen (Coins/Barren haben oft andere Marktpreise als ETFs), aktuelle Spreads und Händlerprämien kalkulieren, steuerliche Folgen (realisierte Gewinne, Haltedauer) abschätzen und Verkaufsort wählen (Händler, Auktion, Rückkauf durch Plattform). Steueroptimierungsmöglichkeiten sind in vielen Ländern vorhanden (z. B. zeitliche Streckung von Verkäufen, Nutzung von Verlustvorträgen) — holen Sie dazu spezialisierte Beratung ein.

Kurz: Planen Sie Einstieg und Ausstieg im Voraus, überwachen Sie Schlüsselkennzahlen regelmäßig und handeln Sie nach festen, schriftlich festgelegten Regeln. So reduzieren Sie das Risiko emotionaler Entscheidungen und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, Chancen (und Risiken) systematisch zu managen.

Häufige Fehler und wie man sie vermeidet

Fehler: Übergewichtung im Portfolio — viele Anleger setzen zu viel Kapital auf Silber in der Hoffnung auf schnellen Gewinn. Wie vermeiden: Legen Sie vor dem Kauf eine klare Zielallokation fest (z. B. 2–10 % je nach Risiko- und Anlagehorizont) und halten Sie sich daran. Nutzen Sie Rebalancing-Regeln, um automatische Anpassungen vorzunehmen, statt impulsiv nachzukaufen oder zu verkaufen.

Fehler: Ignorieren von Lager- und Versicherungskosten — physisches Silber verursacht laufende Kosten, die Renditen drücken können. Wie vermeiden: Kalkulieren Sie Lager-, Transport- und Versicherungsgebühren vorab in Ihre Renditeerwartung ein. Vergleichen Sie Kosten für Bankschließfächer, Tresoraufbewahrung und professionelle Verwahrstellen; splitten Sie größere Bestände ggf. zwischen eigener Verwahrung und einem Depot mit Versicherung.

Fehler: Emotionales Kaufen bei Hype/Verkaufen in Panik — Entscheidungen aus FOMO oder Angst führen oft zu ungünstigen Ein- bzw. Ausstiegszeitpunkten. Wie vermeiden: Erstellen Sie eine schriftliche Anlagestrategie mit Ein- und Ausstiegsregeln (z. B. DCA, Zielpreis, Stop-Loss) und halten Sie sich daran. Automatisieren Sie Sparpläne oder limitierte Kauforders, um Emotionen zu reduzieren.

Fehler: Vernachlässigung von Gegenparteirisiken bei Finanzprodukten — ETFs, ETCs und Zertifikate bergen Emittenten- und Kontrahentenrisiken. Wie vermeiden: Prüfen Sie Emittent, Rechtsstruktur (physisch besichert vs. synthetisch), Verwahrstelle und Sicherungsmechanismen. Bevorzugen Sie regulierte Produkte mit klarer physischer Hinterlegung oder Fonds mit gutem Rating.

Fehler: Unterschätzung von Liquiditäts- und Marktfriktionen — manche Münzen/Barren oder Minenaktien sind weniger liquide; beim Verkauf können Prämien/Spreads hoch sein. Wie vermeiden: Kaufen Sie marktführende Anlagemünzen und gängige Barrenformate, prüfen Sie die Bid-Ask-Spreads und denken Sie an Verkaufswege (Händler, Auktion, Rückkaufgarantien). Halten Sie einen Liquiditätspuffer in Ihrer Gesamtstrategie.

Fehler: Einsatz von zu viel Hebel (Futures/Optionen) ohne Verständnis — Hebel erhöht Risiko und kann zu Margin Calls führen. Wie vermeiden: Verwenden Sie Hebelprodukte nur, wenn Sie deren Funktionsweise vollständig verstehen. Begrenzen Sie gehebelte Positionen auf einen kleinen Prozentanteil des Portfolios und halten Sie Puffer für Nachschussforderungen vor.

Fehler: Nichtprüfung der Authentizität und Herkunft — Fälschungen und unsaubere Herkunft können zu Wertverlust und rechtlichen Problemen führen. Wie vermeiden: Kaufen Sie nur bei etablierten Händlern, lassen Sie große Käufe ggf. prüfen, fordern Sie Zertifikate und Herkunftsnachweise an, und vermeiden Sie anonymen Online-Handel ohne Reputation.

Fehler: Falsche Erwartung an Steuerbehandlung und Meldepflichten — steuerliche Unterschiede zwischen physischen Edelmetallen und Finanzprodukten sind wichtig. Wie vermeiden: Informieren Sie sich über die steuerliche Behandlung in Ihrem Land (z. B. Mehrwertsteuer, Spekulationsfrist) oder konsultieren Sie einen Steuerberater, bevor Sie größere Beträge investieren.

Fehler: Konzentration auf nur eine Anlageform (nur physisch oder nur Minenaktien) — jede Form hat eigene Risiken und Chancen. Wie vermeiden: Kombinieren Sie physisches Silber zur Absicherung mit liquiden Finanzinstrumenten (ETFs, Minenaktien) zur Renditebeteiligung. Definieren Sie für jede Teilposition Zweck und Haltedauer.

Fehler: Kein Exit- oder Notfallplan — viele wissen nicht, wann oder wie sie verkaufen sollen. Wie vermeiden: Legen Sie vorab klare Exit-Kriterien fest (Zielpreis, zeitlicher Horizont, Stress-Szenarien) und halten Sie fest, welche Teile des Bestandes im Notfall schnell liquidierbar sein müssen.

Praktischer Tipp zur Vermeidung mehrerer Fehler gleichzeitig: Erstellen Sie vor dem Kauf eine kurze Checklist (Zielallokation, Anlageform, Anbieterprüfung, Lager-/Versicherungslösung, Steuercheck, Exit-Regeln) und unterschreiben Sie sie wie ein Vertrag mit sich selbst. Diese einfache Disziplin reduziert emotionale Fehler und schafft Transparenz über Kosten und Risiken.

Checkliste vor dem Kauf

-

Klaren Anlagezweck und Zeithorizont festlegen: Warum kaufe ich Silber (Absicherung, Diversifikation, Spekulation, inflationsgeschütztes Vermögen)? Wie lange will ich die Position halten (kurzfristig <1 Jahr, mittelfristig 1–5 Jahre, langfristig >5 Jahre)? Welche Liquiditätsbedürfnisse habe ich?

-

Positionsgröße und Risiklimit bestimmen: Welchen Prozentanteil meines Gesamtvermögens soll Silber ausmachen? Maximaler Verlust, den ich akzeptiere, und maximale Volatilität der Position festlegen.

-

Geeignete Anlageform auswählen: Physisches Silber (Münzen, Barren) oder finanzielle Instrumente (ETFs, ETCs, Futures, Minenaktien)? Für jede Form Vor- und Nachteile abwägen: Liquidität, Kosten, Lageraufwand, Steuerfolgen, Gegenparteirisiko.

-

Anbieter- und Produktvergleich durchführen: Preise (Spot vs. Aufschläge/Prämien), Rückkaufbedingungen, Reputation des Händlers/Emittenten, AGB, Kundenerfahrungen und Bewertungen prüfen. Bei Finanzprodukten TER, Backing (physisch vs. synthetisch), Emittentenrating und Handelsvolumen vergleichen.

-

Kosten und Gebühren vollständig erfassen: Kaufaufschlag, Versandkosten, Zahlungsgebühren, Lagerkosten, Versicherungsprämien, Verwahrgebühren, Spread beim Wiederverkauf, ggf. Broker- oder Kontoentgelte.

-

Echtheits- und Qualitätsprüfung sicherstellen: Bei physischem Silber Zertifikate, Prägequalität, Seriennummern und Verpackung kontrollieren; nur bekannte Prägestätten/Hersteller wählen. Rückgaberechte und Prüfverfahren im Streitfall klären.

-

Lagerungs- und Versicherungsplan erstellen: Eigene Verwahrung (Heimtresor) vs. Bankschließfach vs. professionelle Verwahrung (Bullion-Depot). Transport- und Einlagerungsrisiken sowie Kosten festlegen. Versicherungsumfang (Diebstahl, Verlust, Transport) prüfen und Nachweise dokumentieren.

-

Logistik- und Lieferbedingungen klären: Lieferzeit, Versandversandversicherung, Abholung vor Ort, Nachweis der Übergabe, Import-/Exportbeschränkungen beachten.

-

Steuerliche und rechtliche Fragen klären: Steuerliche Behandlung in Ihrem Land prüfen (ggf. Umsatzsteuer, Einkommen-/Kapitalsteuer, Meldepflichten). Anti-Geldwäsche-Anforderungen und Dokumentationspflichten vor dem Kauf verstehen; bei Unsicherheit Steuer- oder Rechtsberatung einholen.

-

Liquiditäts- und Exit-Plan definieren: Unter welchen Bedingungen verkaufe ich (Zielpreise, Zeitrahmen, Stop-Loss, Teilverkäufe)? Welche Märkte/Anbieter nutze ich zum Verkauf? Wie vermeide ich Zeitdruck-Verkäufe in Illiquiditätsphasen?

-

Notfall- und Nachfolgeregelung festlegen: Wo liegen Kaufbelege, Lagernachweise und Zugangsdaten? Wer hat im Notfall Zugriff (Vollmachten, Testament, Verwahrverträge)? Vorgehen bei Verlust/Diebstahl dokumentieren.

-

Dokumentation und Aufbewahrung: Kaufbelege, Zertifikate, Prüfberichte, Versicherungsunterlagen und Korrespondenz geordnet und sicher aufbewahren; digitale Kopien an einem sicheren Ort hinterlegen.

-

Regelmäßige Überprüfung einplanen: Intervall für Monitoring (z. B. vierteljährlich) und Kriterien für Rebalancing oder Anpassung der Strategie festlegen.

-

Entscheidungs-Check vor dem Abschluss: Habe ich Anlageziel, Kosten, Lagerung, Steuern und Exit-Plan geprüft? Gibt es offene Fragen, die eine Beratung erfordern? Wenn alles beantwortet ist, Bestellung/Transaktion erst dann auslösen.

Weiterführende Ressourcen

Für vertiefende Informationen und laufende Marktbeobachtung empfiehlt es sich, eine Mischung aus seriösen Fachpublikationen, Primärdatenquellen und ausgewählten Communities/Angeboten zu nutzen — und die Informationen kritisch zu prüfen (Unabhängigkeit, Methodik, mögliche Interessenkonflikte).

Gute Fach- und Sachliteratur: Wählen Sie Einführungen und Fachbücher zu Edelmetallen und Rohstoffmärkten, die grundsätzliche Mechanismen, Historie und Investitionsstrategien erläutern. Ergänzend sind marktanalytische Report-Bände empfehlenswert, die sich speziell mit Silber beschäftigen (Marktanalyse, Angebots-/Nachfragedaten, industrielle Verwendung). Achten Sie bei Büchern auf Autoren mit nachweisbarer Markt- oder wissenschaftlicher Erfahrung und auf aktuelle Auflagen.

Wichtige Marktberichte und Statistikquellen: Die jährliche „World Silver Survey“ der Silver Institute ist eine zentrale, regelmäßig zitierte Übersicht zu Produktion, Recycling und Verbrauch. Ergänzend liefern spezialisierte Research-Firmen wie CPM Group, Metals Focus oder das World Bureau of Metal Statistics (WBMS) tiefere Analysen (meist kostenpflichtig). Für Produktions- und Rohstoffdaten sind die USGS Mineral Commodity Summaries und UN Comtrade (Handelsstatistiken) nützlich. Für Edelmetallpreise und Benchmarks nutzen Sie die LBMA-Silberpreise und die Daten der CME Group/COMEX (Futures, Open Interest). Achten Sie darauf, Primärdaten (z. B. physische Fördermengen, Recyclingraten) mit Marktreports zu kombinieren.

Preis-, Chart- und Statistikplattformen: Für Echtzeitkurse, historische Charts und technische Analyse sind Kitco, Bloomberg, Reuters, TradingView sowie regionale Finanzportale (z. B. Stooq, finanzen.net) praktische Anlaufstellen. Diese Seiten bieten oft verschiedene Preiskanäle (Spot, Futures, ETFs) und Charttools; vergleichen Sie mehrere Quellen, weil es bei Premiums und Spreads Unterschiede geben kann.

Fachforen, Newsletter und Communities: Seriöse Newsquellen sind Branchenportale (z. B. Kitco News), Meldungen von Fachverbänden (Silver Institute) und fachliche Newsletter etablierter Analysten oder Research-Häuser. Community-Plattformen und Foren (z. B. spezialisierte Edelmetallseiten, ausgewählte Subreddits) können zusätzliche Markteindrücke liefern, sind aber mit Vorsicht zu nutzen — dort finden sich sowohl wertvolle Diskussionen als auch Marketing/Fehlinformationen. Nutzen Foren zur Ideensammlung, nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage.

Beratungs- und Dienstleistungsangebote: Für konkrete Kauf-, Lagerungs- oder steuerliche Fragen sind unabhängige Finanzberater, Steuerberater und spezialisierte Edelmetallhändler sinnvoll. Bei Beratungen auf Interessenkonflikte achten (z. B. Händler, die nur eigene Produkte verkaufen). Bei Bedarf sind kostenpflichtige Research-Abos (CPM Group, Metals Focus) eine sinnvolle Investition für tiefere Analysen.

Praktische Hinweise zur Nutzung der Ressourcen: – Prüfen Sie immer Quelle, Aktualität und Finanzierung eines Reports (unabhängiges Research vs. werbefinanzierte Händler-Studien). – Kombinieren Sie Makrodaten (Zins-, Währungs-, Inflationsindikatoren) mit branchenspezifischen Daten (Förderung, Recycling, industrielle Nachfrage). – Abonnieren Sie 1–2 verlässliche Preisfeeds/Newsletter und ergänzen Sie diese mit monatlichen/vierteljährlichen Primärreports. – Verwenden Sie Foren zur schnellen Stimmungsaufnahme, aber validieren Sie dort gefundene Fakten an Primärquellen.

Wenn Sie möchten, kann ich eine kuratierte Liste mit konkreten Links, empfohlenen Reports (kostenfreie vs. kostenpflichtige) und 3–5 zuverlässigen Newsletter- oder Analystenempfehlungen zusammenstellen, zugeschnitten auf deutschsprachige Nutzer.

Fazit

Silber ist eine vielseitige Anlage: es verbindet charakteristische Eigenschaften eines Wertspeichers (physischer Wert, Inflationsschutz) mit einer starken industriellen Nachfrage, die sowohl Chancen als auch höhere Volatilität gegenüber Gold bringt. Wer Silber in ein Portfolio aufnimmt, sollte deshalb immer die drei Ebenen beachten: die physische Seite (Lagerung, Prämien, Echtheit), die finanziellen Instrumente (ETFs, Minenaktien, Derivate) und das makroökonomische Umfeld (Zinsniveau, USD, Konjunktur). Strategisch sinnvoll sind klare Ziele (Wertaufbewahrung vs. spekulative Rendite), eine definierte Positionsgröße sowie Maßnahmen zum Risikomanagement (Diversifikation, Lager- und Versicherungslösungen, Limit- und Exit-Regeln). Kurzfristige Hebelprodukte und Minenaktien bieten hohes Renditepotenzial, erhöhen aber Gegenparteirisiko und Volatilität; physisches Silber reduziert Kontrahentenrisiken, kostet aber Lagerung und Prämien.

Empfehlungen nach Anlegerprofil und Zeithorizont:

- Konservativ (Kapitalerhalt, geringe Schwankungen): Zielanteil niedrig (0–5 % des Portfolios). Bevorzugte Instrumente: ETFs auf physisches Silber oder kleine physische Bestände (Münzen/Barren) als Ergänzung zur Liquiditäts- und Goldreserve. Regelmäßiges Rebalancing und Versicherung der Bestände.

- Ausgewogen (mittleres Risiko, Absicherung gegen Inflation): Zielanteil moderat (5–10 %). Kombination aus physischem Silber (Teilbestand), physisch gedeckten ETFs und selektiven Minenaktien oder Rohstofffonds. Cost-Averaging zur Reduktion Timing-Risiko.

- Aggressiv (hohe Risikobereitschaft, spekulative Rendite): Zielanteil höher (10–20 % oder mehr, je Risikotragfähigkeit). Stärkere Gewichtung von Minenaktien, Futures/Optionen und Trading-Strategien; physische Basispositionen zur Risikoabsicherung. Strikte Risikokontrollen, Positionslimits und Kennzahlen-Monitoring sind unerlässlich.

Praktische Schlussfolgerung: Entwickeln Sie vor dem Kauf einen schriftlichen Plan mit Anlageziel, gewünschter Form des Silbers, maximalem Positionsumfang und Exit-Kriterien. Beginnen Sie ggf. gestaffelt (Sparplan/Cost-Averaging), vermeiden Sie übermäßigen Einsatz von Hebelprodukten ohne Erfahrung und sorgen Sie für sichere Lagerung und Versicherung. Silber kann im Portfolio wertvolle Diversifikations- und Absicherungsfunktionen erfüllen — der Erfolg hängt jedoch entscheidend von disziplinierter Positionsgrößenplanung, laufendem Monitoring und konsequentem Risikomanagement ab.