Marktüberblick: Warum Silber als Anlageklasse

Silber ist eine ungewöhnliche Anlageklasse, weil es gleichzeitig Edelmetall und Industriemetall ist. Als „Safe-haven“ teilt es einige Eigenschaften mit Gold — Knappheit, Inflationsschutz und werterhaltende Funktion — gleichzeitig ist ein großer Teil der Nachfrage industriell getrieben (Elektronik, Photovoltaik, Medizin, Chemie). Diese Dualität führt dazu, dass Silberkurse stärker schwanken können als Gold: Bei starkem Wirtschaftswachstum oder Technologieschüben kann Silber überproportional steigen; in Rezessionen dagegen können industrielle Nachfragerückgänge den Preis belasten, selbst wenn die Nachfrage nach sicheren Werten steigt.

Für Anleger gibt es zahlreiche Zugangswege, die unterschiedliche Risiken, Kosten und Hebelwirkungen bieten. Physisches Silber (Münzen, Barren) eignet sich für langfristigen Werterhalt und schützt vor Gegenparteirisiken, bringt aber Prämien, Lager- und Versicherungskosten mit sich. ETFs und ETPs (z. B. physisch gedeckte oder synthetische Produkte) bieten einfache, liquide Marktexposition, bergen aber je nach Struktur Kontrahentenrisiko. Mining-Aktien oder -Fonds bieten Hebel auf den Silberpreis und zusätzliche operative Risiken (Management, Kosten, Exploration). Futures und Optionen ermöglichen effiziente Hebel- oder Absicherungsstrategien, erfordern aber Margin-Management und können zu schnellen Verlusten führen. Zertifikate und synthetische Produkte sind einfach handelbar, erhöhen jedoch das Emittentenrisiko.

Gegenüber Gold hat Silber einige klare Vor- und Nachteile. Vorteile: Der niedrigere Spotpreis macht physisches Silber für Privatanleger oft leichter zugänglich; die stärkere industrielle Nachfrage kann in Boomphasen höhere prozentuale Kursgewinne erlauben; außerdem liefert Silber Diversifikationseffekte, da die Korrelation zu Gold und Aktien nicht konstant ist. Nachteile: Silbermärkte sind kleiner und damit anfälliger für Liquiditätsengpässe und hohe Volatilität; Prämien auf physisches Silber sind relativ hoch; Lager- und Transaktionskosten wirken sich stärker aus. Im Vergleich zu anderen Rohstoffen zeichnet sich Silber durch seine doppelte Rolle aus — es reagiert sowohl auf Rohstoffzyklen als auch auf geldpolitische Faktoren — wodurch Preisprognosen komplexer werden.

Für welche Anlageabsicht Silber geeignet ist, hängt vom persönlichen Ziel ab: Wer Werterhalt und Inflationsschutz sucht, sollte physische Bestände mit klarer Verwahrung kombinieren; wer kurzfristig auf Preisbewegungen setzen will, greift eher zu Futures, Optionen oder Mining-Aktien. Unabhängig vom Zugang sollte man Kosten (Prämien, Spreads, Lagergebühren), Liquidität und Gegenparteirisiken prüfen sowie die größere historische Volatilität im Portfolio- und Risikomanagement berücksichtigen. Insgesamt bietet Silber eine attraktive, aber anspruchsvolle Ergänzung zum Anlageuniversum — besonders für Anleger, die sowohl von monetären als auch industriellen Treibern profitieren wollen.

Fundamentale Einflussfaktoren auf den Silberpreis

Der Silberpreis wird von einem komplexen Geflecht aus physischen Angebots- und Nachfragefaktoren, makroökonomischen Kräften und Finanzmarktdynamiken bestimmt. Auf der Angebotsseite spielt einerseits die Minenproduktion eine zentrale Rolle: ein großer Teil des geförderten Silbers ist Nebenprodukt aus der Förderung von Blei, Zink und Kupfer. Das macht das Angebot langfristig relativ unelastisch gegenüber kurzfristigen Preissignalen, weil Investitionen in neue, reine Silberminen seltener und kapitalintensiv sind. Explorationsfortschritte, Förderkosten und die Lebensdauer bestehender Minen bestimmen, wie sich das Angebot mittelfristig entwickelt; plötzliche Störungen durch Streiks, Naturereignisse oder politische Eingriffe können kurzfristige Knappheiten und Preisvolatilität auslösen. Recycling und Sekundärversorgung (z. B. aus Alt-Silber in Elektronik und Schmuck) sind ebenfalls wichtige Angebotsquellen, reagieren aber meist mit Verzögerung auf Preisänderungen und sind saisonalen sowie technologischen Einflüssen unterworfen.

Auf der Nachfrageseite unterscheiden sich die Treiber deutlich von rein monetär geprägten Rohstoffen. Silber hat eine starke industrielle Komponente: Verwendung in Elektronik, Leiterplatten, Fotovoltaikmodulen, industriellen Kontakten und in bestimmten medizinischen Anwendungen macht einen bedeutenden Anteil der jährlichen Nachfrage aus. Veränderungen in technologiegetriebener Nachfrage (z. B. Wachstum bei Solarzellen) können strukturelle Defizite oder Überschüsse erzeugen. Daneben existiert die traditionelle Nachfrage nach Schmuck und Silberwaren, die stärker einkommens- und kulturabhängig ist. Schließlich ist die Investmentnachfrage (Münzen, Barren, physische Bestände in Tresoren sowie papierbasierte Produkte wie ETFs und Zertifikate) oft prozyklisch zu makroökonomischen Unsicherheiten: in Phasen niedriger Realzinsen oder hoher Inflation steigt tendenziell die Nachfrage nach Silber als Absicherung, was zu Preisaufschlägen und erhöhten Prämien führen kann.

Makroökonomische Treiber wirken als übergeordnete Rahmenbedingungen. Inflationserwartungen und reale Zinsen sind besonders wichtig: sinkende reale Renditen machen nicht verzinsliche Anlagen wie Edelmetalle attraktiver. Da Silber in US-Dollar gehandelt wird, beeinflusst die Stärke des Dollars seine internationale Kaufkraft invers; ein schwächerer Dollar begünstigt höhere Dollarpreise für Silber. Die Geldpolitik der Zentralbanken (Quantitative Easing, Leitzinsentscheidungen) beeinflusst sowohl Inflationserwartungen als auch Realzinsen und damit indirekt die Nachfrage nach sicheren Werten und Rohstoffen. Zudem kann die weltweite Konjunkturentwicklung die industrielle Nachfrage stark beeinflussen: Rezessionen dämpfen industrielle Abnahme, Boomphasen treiben sie an.

Finanzmarktdynamiken addieren eine weitere, oftmals kurzfristig verstärkende Schicht. Futures-Märkte (z. B. COMEX) bestimmen Preisfindung und Liquidität; Lagerbestände bei Börsen und in industriellen Lagern liefern wichtige Knappheitssignale. Phasen von Backwardation (Spotpreis über Futures) deuten auf physische Knappheit hin und können schnelle Preisreaktionen auslösen. ETF-Flows und Bestandsveränderungen sind heute ein bedeutender Kanal: große Mittelzuflüsse in Silber-ETFs können physische Bestände reduzieren und den Spotpreis stützen, während Abflüsse Druck erzeugen. Auch die Positionierung verschiedener Marktteilnehmer — spekulative Händler, kommerzielle Hedger, Producers und Swap-Positionen — beeinflusst die Volatilität; Berichte wie der COT (Commitments of Traders) geben Hinweise auf Netto-Long- oder Short-Positionen großer Gruppen. Hebel, Margin-Anforderungen und das Verhalten von Marktmakern können Bewegungen verstärken oder abschwächen, und in Stressphasen zeigen sich Liquiditätsengpässe durch erhöhte Spreads und Prämien.

Wichtig ist, dass diese Einflussfaktoren nicht isoliert wirken: Industriezyklen, monetäre Bedingungen und Marktstruktur interagieren und erzeugen zeitliche Verzögerungen und Rückkopplungen. Ein dauerhaftes Angebotsdefizit kombiniert mit steigender Investmentnachfrage kann zu lang anhaltenden Preisaufschlägen führen, während ein Rückgang der industriellen Nachfrage oder restriktive Geldpolitik die Preise schnell drücken kann. Für eine belastbare Einschätzung des Silberpreises lohnt sich daher die gleichzeitige Beobachtung von Produktionsdaten, Recyclingraten, Lagerbeständen, ETF-Holdings, offenen Futures-Positionen sowie makroökonomischen Indikatoren wie realen Renditen und Dollarentwicklung.

Datenquellen und Kennzahlen zur Analyse

Für belastbare Silberpreis-Prognosen ist die Auswahl, Qualität und zeitliche Auflösung der Datenquellen zentral. Wichtige Primärquellen für Marktzahlen sind die Marktbetreiber und Branchenreports: COMEX/CME liefert Futures-Preise, Open Interest und tägliche Warehouse-Statistiken; die London Bullion Market Association (LBMA) veröffentlicht Referenzpreise und Vault-Informationen; die World Silver Survey (The Silver Institute) bietet jährliche Gesamtbilanzen zu Angebot und Nachfrage; USGS und nationale Minenstatistiken dokumentieren langfristige Fördermengen und Explorationstrends. Ergänzend sind spezialisierte Datenanbieter wie Refinitiv/Reuters, Bloomberg oder ICE für präzise historische Zeitreihen, sowie Kitco und lokale Börsen (z. B. Shanghai Gold Exchange für Teile des asiatischen Markts) nützlich.

Wesentliche Kennzahlen, die regelmäßig überwacht werden sollten, sind:

- Inventories/Lagerbestände: COMEX-Warehouse-Bestände, LBMA-/SGE-Vault-Reports, ETF-Physikbestände (z. B. SLV). Tägliche bis wöchentliche Updates zeigen Liquiditätsengpässe und physische Knappheit.

- Open Interest und Volume: zeigen die Positionsgröße und Marktteilnahme auf den Futures-Märkten; plötzliche OI-Veränderungen können Trendbestätigungen oder -auflösungen signalisieren (täglich).

- ETF-Flows und Holdings: tägliche Veränderungen vom Anbieter (iShares SLV, Sprott, ETCs) geben direkte Investmentnachfrage wieder.

- COT-Berichte (Commitments of Traders): wöchentlich, geben Einblick in Netto-Long/Short-Positionierung von Hedgern vs. Spekulanten.

- Termstruktur/Spread (Contango vs. Backwardation): Differenz zwischen Frontmonth- und späteren Kontrakten zeigt Knappheit bzw. Lagerkosten.

- Basis/Convenience Yield: Spot-Preis vs. Futures-Preis; relevant zur Einschätzung physischer Nachfrage.

- Volatilitätsindikatoren: implizite Volatilität aus Optionspreisen sowie historische Volatilität; wichtig für Risiko- und Optionsstrategien.

- Prämien/Spreads für physisches Silber (Münzen/Barren): Händlerprämien geben Aufschluss über Konsumenten- versus institutionelle Nachfrage.

Makroökonomische und sektorbezogene Wirtschaftsdaten mit hoher Relevanz sind: Verbraucherpreisindex (CPI) und Kerninflation (monatlich), reale Zinsen (vor allem US-Treasury-Renditen minus Inflation), Dollarkurs/Trade-weighted Dollar (Täglich/Wöchentlich), PMI- und Industrieproduktionsdaten (monatlich) als Proxy für industrielle Silbernachfrage (Elektronik, Photovoltaik), sowie Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls), die strukturell Zins- und Risikoerwartungen beeinflussen. Für spezifische Nachfrage-Signale lohnt sich die Beobachtung von Branchendaten wie Solarmarkt-Auslieferungen, Automobilproduktion und Elektronikfertigung (monatlich/vierteljährlich).

Praktische Tools und Plattformen für Datenzugang und Analyse: Bloomberg Terminal und Refinitiv bieten umfassende, unternehmensfähige Datenfeeds und News (kostenpflichtig). Für kostengünstigere bzw. API-basierte Lösungen eignen sich Quandl/Nasdaq Data Link, FRED (Makrodaten), CME/ICE-Webfeeds, die CFTC-Website (COT-Reports) sowie TradingView und Investing.com für Charting und Alerts. Kitco, Silver-ETP-Provider-Websites und die COMEX-Statistiken sind gute Quellen für Spot/Lagerdaten. Achten Sie auf API-Rate-Limits, Lizenzbedingungen und Zeitstempel (UTC vs. lokale Zeit).

Methodische Hinweise zur Nutzung der Daten: kollationieren Sie Quellen (z. B. COMEX-Warehouses vs. LBMA-Vaults) und achten Sie auf Definitionsunterschiede (allocated vs. unallocated, physisch vs. papierbasiert). Berücksichtigen Sie Veröffentlichungsfrequenz und Latenz: viele fundamentale Reports sind monatlich/jährlich und werden revidiert, während Futures/ETF-Daten hochfrequent sind. Bereinigen Sie Daten von Feiertags- und Roll-Effekten (Futures-Rolls) und dokumentieren Sie Daten-Pipelines, um Look‑ahead-Bias in Backtests zu vermeiden. Häufig genutzte Kennzahlen zur Signalauswertung sind Inventories in Tagen Angebot, Netto-ETF-Zuflüsse, Veränderung des Open Interest relativ zum Volumen, Gold/Silber-Ratio und Termstruktur-Spreads.

Schließlich ist es sinnvoll, ein Dashboard mit zeitlicher Priorisierung zu bauen: tägliche Market-Metrics (Spot, OI, ETF-Holdings, Dollar), wöchentliche Sentiment-Indikatoren (COT, Handelsvolumen), monatliche Makro- und Nachfrage-Reports (CPI, PMI, World Silver Survey) und jährliche Supply-/Demand-Überblicke (USGS, Silver Institute). So kombinieren Sie Echtzeit-Signale mit soliden, langfristigen Fundamentaldaten und reduzieren Datenrauschen bei der Modellbildung.

Methoden zur Vorhersage von Silberpreisen

Vorhersagen des Silberpreises lassen sich nicht mit einer einzigen Methode zuverlässig erzielen; sinnvoll ist vielmehr ein methodenübergreifender Ansatz, der fundamentale, technische und quantitative Verfahren sowie Szenarioanalysen kombiniert. Fundamentalanalysen versuchen, Angebot und Nachfrage sowie makroökonomische Treiber in eine quantitative Prognose zu überführen: dazu gehören Modellierung der Minenproduktion, Recyclingraten, Lagerbestände (z. B. COMEX‑Inventories, ETF‑Holdings) sowie Nachfragetreiber aus Industrie, Schmuck und Investment. Praktisch wird dafür oft ein Basisszenario für relevante Inputgrößen erstellt und mit Elastizitäten oder ökonometrischen Beziehungen in eine Preisprojektion übersetzt. Vorteile: gute Erklärung langfristiger Trends; Limitierungen: langsame Reaktionszeit auf Sentiment‑ oder Liquiditätsschocks und Unsicherheit bei strukturellen Brüchen.

Technische Analyse ergänzt die Fundamentaldaten durch kurz- bis mittelfristige Signale aus Kurs- und Volumendaten. Typische Werkzeuge sind gleitende Durchschnitte zum Erkennen von Trends, Momentum‑Indikatoren wie RSI oder MACD zur Signalisierung von Überkauft/Überverkauft‑Zuständen, Volumenanalysen für Bestätigung von Breakouts sowie Chartmuster und Fibonacci‑Retracements für Ein- und Ausstiegspunkte. Technische Methoden eignen sich gut für Timing‑Entscheidungen und zur Identifikation von Unterstützungs‑/Widerstandszonen; sie sollten jedoch nie isoliert ohne Kontext (z. B. fundamentale News oder Terminmarktlage) verwendet werden.

Quantitative Modelle fassen viele Signale algorithmisch zusammen und sind heute ein zentraler Baustein der Vorhersage. Für Zeitreihen eignen sich klassische Modelle wie ARIMA oder VAR, die Autokorrelationen und Interdependenzen zwischen Silberpreis, Goldpreis, USD‑Index oder realen Zinsen abbilden können. Maschinelle Lernverfahren (Random Forest, XGBoost) sind stark bei heterogenen Features und nichtlinearen Beziehungen; Deep‑Learning‑Modelle wie LSTM/GRU können Sequenzmuster erfassen, benötigen aber sehr sorgfältige Regularisierung und große Trainingsdaten. Wichtig sind dabei Preprocessing‑Schritte (Log‑Transformation, Stationaritätsprüfung, Differenzierung), Feature Engineering (Lag‑Variablen, Terminkurven‑Kennzahlen, COT‑Positionen, ETF‑Flows, makroökonomische Lags) und die Vermeidung von Informationslecks.

Modelle müssen robust validiert werden: klassische Cross‑Validation funktioniert bei Zeitreihen nicht ohne Weiteres, stattdessen kommen Rolling‑Window‑ oder Walk‑Forward‑Tests zum Einsatz. Metriken sollten neben Vorhersagefehlern (MAE, RMSE) auch Richtungstreue (Hit‑Rate), prognostizierte Rendite/Sharpe einer auf der Vorhersage basierenden Strategie und Kalibrierung wahrscheinlichkeitsspezifischer Prognosen umfassen. Zur Vermeidung von Overfitting sind Out‑of‑Sample‑Tests, Regularisierung, sparsames Feature‑Set und einfache Baseline‑Modelle (z. B. Random Walk) als Referenz unabdingbar. Modellinterpretierbarkeit (z. B. SHAP‑Werte) hilft, ökonomische Plausibilität zu prüfen.

Ensemble‑Methoden verbessern oft die Prognosegenauigkeit, indem sie verschiedene Modelltypen kombinieren (Mittelung, gewichtete Kombination, Stacking). Gewichte können dynamisch anhand jüngster Out‑of‑Sample‑Performance angepasst werden. Eine sinnvolle Struktur ist, fundamentale Modelle für langfristige Basistrends, maschinelle Verfahren für mittelfristige Signalgewinnung und technische Indikatoren für kurzfristiges Timing zusammenzuführen – jeweils mit klar definierten Zeithorizonten und Performance‑Zielen.

Szenario‑ und Stresstests ergänzen deterministische Vorhersagen durch Bewertung extremer, aber plausibler Ereignisse: politische Schocks (Förderunterbrechungen), plötzliche technologische Nachfragesprünge (z. B. neue Photovoltaik‑Anwendungen), oder monetäre Schocks (schnelle Zinsbewegungen). Vorgehen: alternative Pfade für kritische Variablen definieren, Modelle unter diesen Pfaden laufen lassen und Verteilungen/Metrics (Konfidenzintervalle, Value‑at‑Risk für Positionsgrößen) ausgeben. Monte‑Carlo‑Simulationen mit stochastischen Prozessen sind nützlich, um Unsicherheitsbereiche quantifiziert darzustellen.

Marktbasierte Informationen wie Futures‑Terminkurven, Options‑Implizitvolatilitäten und COT‑Berichte liefern zusätzliche, oft sehr schnelle Signale über Marktstimmung, Liquiditätsengpässe und Positionierung. Diese Daten lassen sich als Features in quantitative Modelle integrieren oder als Warnindikatoren in einem Regelwerk (z. B. erhöhte Margin‑Risiken bei engen Termingeschäften) nutzen. Achtung: Market‑microstructure‑Effekte (z. B. Rollverluste in Futures) müssen bei Preisprognosen und Handelsplänen berücksichtigt werden.

Praktische Hinweise zur Implementierung: beginne mit klar definierten Zielgrößen (Preislevel vs. Rendite vs. Directional‑Call), sorge für qualitativ hochwertige, bereinigte Daten (Zeitzonen, Feiertage, Split‑Effekte) und dokumentiere alle Modellannahmen. Nutze Rolling‑Backtests, um stabile Hyperparameter zu finden, und führe regelmäßige Re‑Calibrations durch, da Rohstoffmärkte strukturell wandeln können. Kommuniziere Prognosen probabilistisch, nicht als einzelne Punktwerte, und kombiniere Vorhersagen immer mit konkreten Risikomanagementregeln.

Schließlich: jede Methode hat Grenzen — Prognosen sind besonders bei exogenen Schocks unsicher. Deshalb ist ein pragmatischer Mix aus Fundamentaldaten zur Struktur, technischen Signalen zum Timing, quantitativen Modellen zur Integration vieler Informationen und Szenariotests zur Absicherung gegenüber Extremereignissen die beste Vorgehensweise, um robuste, handlungsfähige Silberpreis‑Prognosen zu erzeugen.

Handels- und Kaufstrategien basierend auf Prognosen

Die Wahl der Handels- und Kaufstrategie sollte direkt aus der Art und dem Zeithorizont Ihrer Prognose, Ihrer Risikotoleranz und Ihren operativen Möglichkeiten abgeleitet werden. Kurzfristige, auf Momentum oder Nachrichten basierende Prognosen erfordern andere Instrumente und Regeln als langfristige fundamentale Einschätzungen. Nachfolgend praktische Strategien, Umsetzungsregeln und wichtige Trade‑Offs, geordnet nach gängigen Ansätzen und Instrumentengruppen.

Allgemeine Entscheidungsprinzipien

- Definieren Sie vor jedem Kauf Zielhorizont (Tage, Monate, Jahre), Risikobudget (max. Prozent des Portfolios, das Sie in Silber halten wollen) und Ausstiegsregeln (Stop-Loss, Take-Profit, zeitliches Limit).

- Wählen Sie das Instrument, das zur Prognosedistanz passt: physisches Silber für langfristige Absicherung, ETFs/ETCs für einfache Exposition, Optionen/Futures für gezielte Hebel- oder Absicherungszwecke.

- Berücksichtigen Sie Transaktionskosten (Prämien, Spreads, Kommissionen), Liquidität und Verwahr- bzw. Gegenparteirisiken.

Timing-Strategien vs. Buy-and-Hold

- Timing (aktiv): Eignet sich, wenn Sie kurzfristige Preisbewegungen, Saisonalität oder Volatilität ausnutzen wollen. Anforderungen: zuverlässige Signale, strenges Risikomanagement, geringe Toleranz für emotionales Trading. Instrumente: Futures, Optionen, hohe Liquiditäts-ETFs, CFD (mit Vorsicht).

- Buy-and-Hold (passiv): Für langfristige Absicherung gegen Inflation oder Währungsrisiken. Vorteil: geringere Handelskosten, einfacher Verwaltungsaufwand. Nachteil: höhere Kapitalbindung, ggf. Lager- oder Verwaltungsgebühren bei physischem Silber.

- Hybrid: Kern‑Bau‑und‑Satellit-Ansatz — Kernposition in physischem Silber oder physischen ETCs (Buy-and-Hold), Satelliten für taktische Long/Short-Engagements mit Derivaten.

Dollar-Cost Averaging (DCA) und Value Averaging

- DCA: Regelmäßige, gleichbleibende Käufe (z. B. monatlich). Vorteil: reduziert Timing‑Risiko, gut bei hoher Volatilität. Nachteil: kann in starken Aufwärtsphasen Rendite gegenüber Einmalanlage reduzieren.

- Value Averaging: Variable Investitionsbeträge, um einem angestrebten Portfoliowert nachzukaufen/verkaufen. Wirksamer, wenn starke Trends erwartet werden, aber komplexer in der Umsetzung und erfordert Disziplin.

- Praxis: DCA eignet sich für Privatanleger mit begrenzter Zeit; Value Averaging für aktive Anleger mit klarer Zielwert-Disziplin.

Skalierte Ein- und Ausstiege (Layering)

- Statt eines Einmalkaufs: in mehrere Tranchen aufteilen (z. B. 4 bis 6 Käufe über definierte Preisintervalle oder Zeitpunkte). Vorteile: besserer Durchschnittspreis, reduziert Impact eines falschen Timings.

- Beim Ausstieg: teilweises Verkaufen bei Erreichen vordefinierter Zielzonen, mit Restposition für weiteren Upside. Einschluss von Trailing‑Stops, um Gewinne zu schützen, ohne unmittelbar aus einer Trendbewegung geworfen zu werden.

Diversifikation innerhalb der Silber-Exposition

- Physisch (Münzen, Barren): Vorteile: greifbare Absicherung, kein Kontrahentenrisiko (bei allocated Lagerung). Nachteile: hohe Prämien, Lager- und Versicherungskosten, geringere Liquidität beim Verkauf.

- Papier: ETFs/ETCs (physisch gedeckt vs. synthetisch), Futures, Zertifikate. Vorteile: niedrige Transaktionskosten, einfache Handelbarkeit, Hebeloptionen. Nachteile: Kontrahentenrisiken (bei unallocated/synthetisch), Tracking Error, Roll‑Costs bei Terminkontrakten.

- Mining‑Aktien: hohe Hebelwirkung auf Silberpreis, aber firmenspezifische Risiken (Management, Betrieb). Eignet sich als kleinster Bestandteil zur Erhöhung des Renditepotenzials, nicht als Ersatz für physische Absicherung.

- Empfehlung: Kombination je nach Ziel — z. B. Kern in physischem Silber/physischem ETC, taktische Hebel über Optionen oder Mining‑Aktien.

Einsatz von Derivaten zur Absicherung und Hebelung

- Futures: Direkte, standardisierte Exposition; effiziente Preisbildung, aber Margin-Anforderungen und Rollover‑Risiken. Gut für institutionelle Positionen oder kurzfristige taktische Trades. Positionsgrößen transparent nach Kontraktgröße wählen; beachten: Tick‑Value und Margin.

- Optionen: Flexible Instrumente mit beschränktem Risiko (bei Kauf von Puts/Calls) oder Prämieneinnahme (bei Verkauf). Häufige Strategien:

- Protective Put: Physische oder ETF‑Position schützen durch Kauf von Puts (begrenztes Downside‑Risiko).

- Covered Call: Auf physische/ETF‑Position Calls verkaufen, um Prämieneinnahmen zu generieren; reduziert Upside, steigert laufende Rendite.

- Collar: Kombination aus Long Put und Short Call, Kostenneutralere Absicherung.

- Long Call: Hebel auf Aufwärtsbewegung bei begrenztem Verlust (Prämie).

Risiken: Optionsverfall, geringere Liquidität bei langen Laufzeiten/ausserhalb Geld. Komplexität bei Mehrfachpositionen.

- Zertifikate/CFDs: Hebelprodukte mit hohem Kontrahentenrisiko; nur für erfahrene Trader.

- Absicherungsentscheidungen sollten Kosten (Prämien), gewünschte Schutzdauer und Basisrisiko berücksichtigen.

Steuerliche und kostenseitige Überlegungen

- Transaktionskosten: Achten Sie auf Aufschläge/Prämien beim Ankauf physischer Produkte, Bid‑Ask‑Spreads bei ETFs, Kommissionen und Gebühren. Diese mindern die Netto‑Rendite stark bei kleinen Positionen oder häufigen Umsätzen.

- Lager- und Versicherungskosten: Physisches Silber verursacht laufende Kosten bei sicherer Verwahrung; diese können sich über Jahre summieren. Alternativ: Banken-/Depotlösungen gegen Gebühr prüfen.

- Steuerliche Behandlung: Kapitalertragsbesteuerung, Umsatzsteuer bzw. Differenzbesteuerung bei Münzen/Barren, Meldepflichten können je nach Land stark variieren. Konsultieren Sie einen Steuerberater; planen Sie steuerliche Auswirkungen vor Ausführung großer Trades.

- Spread- und Roll-Risiko: Bei Futures/Terminkontrakten berücksichtigen Sie Rollverluste bei Contango; ETFs mit Futures‑Basis haben eigene Kosten.

Operative Regeln und Risikokontrolle

- Positionsgröße: Begrenzen Sie Einzelpositionen z. B. so, dass ein möglicher vollständiger Verlust nicht mehr als 1–3% des Gesamtvermögens ausmacht (Anpassung an Volatilität und Hebel).

- Stops und Exit‑Regeln: Verwenden Sie sowohl technische Stop‑Loss (z. B. ATR‑basiert) als auch zeitliche Stops bei fehlender Zielerreichung. Trailing‑Stops helfen, Gewinne zu sichern, während Öffnung für weiteren Upside erhalten bleibt.

- Liquiditätsmanagement: Bevorzugen Sie Instrumente mit ausreichendem Handelsvolumen, insbesondere bei größeren Orders. Vermeiden Sie Market‑Orders in illiquiden Märkten; nutzen Sie Limit‑Orders zur Kostenkontrolle.

- Dokumentation: Pro Trade Strategie, Motivation, Ein- und Ausstiegspunkte, Size und Ergebnis dokumentieren; regelmäßige Reviews zur Verfeinerung der Methode.

Beispielhafte Umsetzungs-Szenarien (Illustrativ)

- Langfristiger Inflationsschutz: Kernposition 50–70% physisches Silber/physischer ETC; monatliches DCA über 12 Monate; jährliches Review; kleine taktische Optionenkäufe (Long Calls) für kurzzeitige Rallychancen.

- Taktischer Short‑Term‑Trade bei bullischer Prognose: Kauf kurzfristiger Calls oder Outright‑Futures mit striktem Stop (z. B. 1–2% des Portfolios Risiko). Limitierte Positionsgröße wegen Hebel.

- Absicherung eines Portfolios: Protective Puts auf ETF‑Positionen für kritische Monate (z. B. während geopolitischer Krisen); Kosten‑Nutzen der Prämien gegen Verlustvermeidung abwägen.

Wichtige Warnhinweise

- Hebelprodukte können Verluste vervielfachen; nur mit klarem Risikomanagement einsetzen.

- Physische Lagerung reduziert Kontrahentenrisiko, erhöht aber Verwaltungskosten und kann illiquider sein.

- Steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen sind länderspezifisch und können Renditen nach Steuern deutlich verändern.

Kurz zusammengefasst: Wählen Sie Instrument und Strategie passend zur Prognosedauer und Risikoakzeptanz, nutzen Sie skalierte Ein‑/Ausstiege oder DCA zur Reduktion von Timing‑Risiken, setzen Sie Derivate gezielt zur Absicherung oder Hebelung ein und berücksichtigen Sie konsequent Kosten, Liquidität sowie steuerliche Folgen. Dokumentation und regelmäßige Überprüfung runden eine disziplinierte Umsetzung ab.

Risikomanagement und operative Aspekte

Risikomanagement und saubere operative Abläufe sind bei Silberinvestments genauso wichtig wie die Analyse selbst. Eine strukturierte Herangehensweise reduziert die Wahrscheinlichkeit erheblicher Verluste, verhindert operationelle Pannen und macht Verhalten in Stressphasen planbar.

Beginnen Sie mit einer klaren Risiko-Policy: legen Sie die maximale Gesamtallokation an Silber im Portfolio (z. B. 2–10 % je nach Risikoprofil), ein vernünftiges Risiko pro Trade (häufig 0,5–2 % des Portfoliowertes) sowie Obergrenzen für Hebelwirkung und Konzentrationsrisiken fest. Empfehlenswerte Positionsgrößenmethoden sind Fixed-Fraction (konstanter Prozentsatz pro Position), Volatilitätsbasiertes Sizing (größere Positionen bei niedriger Volatilität, kleinere bei hoher) und konservative Ansätze wie das Safe-Fraction-Modell; die Kelly-Formel kann zwar theoretisch optimal sein, führt in der Praxis oft zu übergroßen Positionen und sollte nur mit starken Anpassungen genutzt werden.

Stop-Loss- und Exit-Regeln müssen schriftlich definiert und im System hinterlegt werden. Gängige Methoden sind:

- Prozentuale Stops (z. B. 5–10 % unter Kaufpreis bei physischem Silber; bei volatilen Papierinstrumenten entsprechend größer),

- technische Stops (unter bedeutende Unterstützungsniveaus oder gleitende Durchschnitte),

- zeitbasierte Stops (Positionen nach definiertem Zeitraum neu bewerten) und

- Trailing Stops zur Sicherung von Gewinnen. Sorgen Sie für klare Regeln zur Anpassung von Stops (z. B. nur bei validiertem Trendwechsel) und für Regeln bei Knock-Out-/Margin-Situationen (vorab festgelegte Liquidationslevels).

Liquiditäts-, Gegenparteien- und Verwahrungsrisiken sind zentral bei Silber:

- Liquidität: Physisches Silber hat höhere Spreads und geringere Handelsliquidität als große Goldmengen oder liquide ETFs. Prüfen Sie Bid/Ask-Spreads, Markttiefe und Handelsvolumen vor jedem Trade; für große Orders verwenden Sie gestaffelte Ausführung (Layering) oder Dark Pools/Over-the-Counter-Abstimmungen mit Market Maker.

- Gegenparteirisiko: Bei Papierprodukten (ETFs, Zertifikate, OTC-Forward-Verträge) analysieren Sie Emittent, Clearingstelle und Besicherungsmechanismen. Prüfen Sie ISIN, Prospekt, Sponsor, Custodian und ob das Produkt Vollbesicherung/Physische Hinterlegung hat.

- Verwahrung: Bevorzugen Sie „allocated“ (physisch zugewiesene) Lagerkonten statt „unallocated“. Bei allocated Konten ist eine separate Identifikation Ihrer Barren/Münzen möglich; unallocated Konten sind bloße Kreditschulden gegenüber dem Verwahrer und bergen Kontrahentenrisiko. Nutzen Sie etablierte Vault-Anbieter (z. B. etablierte Bank-Safes oder spezialisierte Anbieter) mit Audit- und Zugriffsrechten.

Versicherung, Transport und Dokumentation:

- Versicherung: Stellen Sie sicher, dass Lager- und Transportversicherungen vollständigen Ersatzwert abdecken, prüfen Sie Exclusions (z. B. Kriegs- oder Staatsrisiken) und Selbstbehalte. Achten Sie darauf, ob die Versicherung Ersatz zu Marktwerten oder zum Einstandspreis leistet.

- Transport: Nutzen Sie zertifizierte, versicherte Transporteure mit Urkundenkette (chain of custody). Vermeiden Sie Direktlieferungen an Privatadressen, dokumentieren Sie Übergabe und Tracking.

- Dokumentation: Bewahren Sie Kaufbelege, Seriennummern, Lagerverträge, Versicherungszertifikate und Handelsbestätigungen dauerhaft auf. Diese Dokumente sind wichtig für Eigentumsnachweis, Steuererklärung und im Falle von Liefer-/Versicherungsstreitigkeiten.

Derivate- und Margin-Risiken:

- Beim Handel mit Futures/Options müssen Sie die Marginanforderungen, mögliche Nachschussforderungen und Liquiditätsrisiken kennen. Legen Sie interne Limits für maximale Marginexposition fest und simulieren Sie Stresstests (z. B. plötzlicher Preissprung gegen die Position).

- Verwenden Sie Derivate primär zur Absicherung (Hedging) und nur mit klaren Regeln für Laufzeit, Ratio und Liquidierbarkeit. Bei Optionsstrategien dokumentieren Sie Worst-Case-Szenarien (maximaler Verlust) und erforderliche Sicherheiten.

Compliance- und steuerliche Aspekte:

- KYC/AML: Bei Erwerb von größeren Mengen müssen Verkäufer/Käufer meist Identitäts- und Herkunftsnachweise erbringen. Halten Sie interne Prozesse für Compliance-Checks bereit.

- Steuern: Prüfen Sie lokale Regelungen zu Mehrwertsteuer (bei Barren/Münzen unterschiedlich), Abgeltungssteuer oder Kapitalgewinnbesteuerung, Haltefristen und Meldepflichten. Dokumentieren Sie Anschaffungskosten und Verkaufserlöse systematisch.

- Reporting: Automatisieren Sie regelmäßige Reports zu Marktwerten, offenen Positionen, Marginständen und Risikoindikatoren. Legen Sie Review-Intervalle fest (täglich bei gehebelt, wöchentlich/monatlich bei physischen Beständen).

Operationaler Notfallplan:

- Definieren Sie Handlungsabläufe für Margin Calls, Lieferverzögerungen, Versicherungsfälle und Systemausfälle. Bestimmen Sie Verantwortliche, Eskalationsstufen und Kommunikationswege.

- Halten Sie Liquiditätsreserven vor, um Margin Calls bedienen zu können, und alternative Abwicklungsstellen bereit.

Messung und Überwachung von Risiken:

- Etablieren Sie Kennzahlen wie Value-at-Risk (VaR), Stress-Test-Szenarien (z. B. 20–30 % Preisdrop in kurzer Zeit), Konzentrationslimits und tägliche P/L-Checks. Überprüfen Sie regelmäßig historische Szenarien (z. B. 2011er Spike) und deren Auswirkungen auf Ihr Portfolio.

- Führen Sie Backtests von Handels- und Absicherungsstrategien durch, um systematische Schwachstellen aufzudecken, und prüfen Sie Modellannahmen auf Robustheit.

Praktische Checkliste vor Trade/Einlagerung:

- Ist die Positionsgröße nach Policy zulässig? Ist die Liquidität ausreichend?

- Sind Stop-Loss/Exit-Regeln definiert und im System eingestellt?

- Ist die Verwahrungsform geklärt (allocated vs. unallocated) und ist ein Versicherungs- und Transportkonzept vorhanden?

- Sind steuerliche/regulatorische Pflichten geprüft und dokumentiert?

- Gibt es einen Notfallplan für Margin Calls, Lieferausfälle und Versicherungsansprüche?

Kurz: Definieren Sie vor jedem Investment klare Limits und Prozesse, bevorzugen Sie physische Zuweisung bei langfristiger Haltung, minimieren Sie ungesicherte Gegenparteirisiken bei Papierprodukten und automatisieren Sie Überwachung und Reporting. Operational sauber aufgesetzte Abläufe sind oft das, was aus einer guten Analyse eine dauerhaft funktionierende Investition macht.

Hinweis: Diese Ausführungen sind allgemeine Hinweise und ersetzen keine individuelle rechtliche oder steuerliche Beratung.

Backtesting, Performance-Messung und Validierung von Prognosen

Bevor ein Modell oder eine Handelsregel für Silber live genommen wird, muss es systematisch rückgetestet, quantitativ bewertet und gegen typische Fehlerquellen abgesichert werden. Ein robuster Backtest beginnt mit sauberer, vollständiger und korrekt ausgestalteter Datengrundlage: historische Spot- und Futures-Prices (inkl. Front-Month-Rollovern und Back-Adjustments), Handelszeiten, Gebühren-/Spreads-Daten, Lager- oder Finanzierungskosten für physisches Metall sowie einschlägige Fundamentaldaten (Inventories, ETF-Holdings). Häufige Datenfehler — fehlende Tage, falsch gesetzte Zeitzonen, nicht berücksichtigte Feiertage, fehlerhafte Kontrakt-Rollover-Methoden oder Survivorship-Bias bei Unternehmensdaten — führen schnell zu falschen Ergebnissen; diese Probleme müssen vor dem Test bereinigt, dokumentiert und reproduzierbar gemacht werden.

Ein valider Backtest vermeidet Look-Ahead- und Future-Leakage: Signale dürfen nur auf Informationen basieren, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich verfügbar waren (z. B. Veröffentlichungsverzögerungen von Wirtschaftsdaten berücksichtigen). Transaktionskosten, Slippage, Markteingangs- und -ausstiegslimits sowie Marktliquidität sind realistisch zu modellieren — simple, günstige Ausführungen auf historischen Tick-Daten sind kein Ersatz für eine Einschätzung der tatsächlichen Handelsfähigkeit großer Orders, insbesondere bei Futures-Rollen in illiquiden Monaten. Für physisches Silber sind zusätzlich Prämien, Mindestabnahmemengen, Lager- und Versicherungskosten zu berücksichtigen.

Zur Evaluierung der Modellgüte sollten mehrere Metriken parallel herangezogen werden. Für Preisprognosen sind Fehlermaße wie MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root Mean Squared Error) und gegebenenfalls MAPE aussagekräftig; für Trading-Strategien sind Rendite- und Risikomaße zentral: CAGR, Annualisierte Volatilität, Sharpe- und Sortino-Ratio, Maximum Drawdown, Trefferquote, Profit Factor, durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Trade, Turnover sowie Kennzahlen zur Liquiditätsnutzung. Statistische Signifikanz lässt sich mittels Bootstrapping, Monte-Carlo-Simulationen oder P-Value-Tests prüfen; zur Abschätzung der Unsicherheit gehören Konfidenzintervalle für Kennzahlen und Sensitivitätsanalysen gegenüber Annahmen zu Kosten und Slippage.

Overfitting ist eine der größten Gefahren beim Aufbau prognostischer Modelle. Maßnahmen zur Vermeidung und Erkennung sind: strikte Trennung von Trainings-, Validierungs- und Out-of-Sample-Perioden; Nutzung von Walk-Forward-Optimierung (rollierende Kalibrierung mit anschließender Out-of-Time-Validierung); Nested Cross-Validation bei parametrischen Modellen; Sparsamkeit bei Features und möglichst einfache Basismodelle als Benchmark. Bei zahlreichen getesteten Parametern und Strategien ist eine Korrektur für Multiple Testing sinnvoll (z. B. Holm-Bonferroni, White’s Reality Check oder die Deflated Sharpe Ratio), um Daten-Snooping-Effekte zu mindern. Zusätzlich sollten Modelle auf stabile Performance über verschiedene Subperioden, Marktzustände (Trend/Range, hohe Volatilität) und unter veränderten Annahmen geprüft werden.

Robustheitsprüfungen schließen Stress- und Szenario-Tests ein: Simulation extremer Marktbedingungen (Flash-Crash, starke Bewegungen im US-Dollar, plötzliche Förderunterbrechungen), Variation von Transaktionskosten und Slippage, sowie Tests der Modellreaktion auf veränderte Liquiditätsbedingungen (volumenabhängiger Market Impact). Für Zeitreihenmodelle sind Residualdiagnosen (Autokorrelation, Heteroskedastizität) und Stabilitätstests (Parameterdrift) wichtig; für ML-Modelle gehören Feature-Importance-Analysen, Partial-Dependence-Plots und Tests auf Datenlecks zur Pflicht.

Praktische Validierungsschritte vor Live-Einsatz: 1) Out-of-Sample-Lauf über längere, recentere Periode; 2) Paper-Trading / Forward-Testing in Echtzeit mit Live-Marktdaten, um Orderausführung und Systemlatenzen zu prüfen; 3) Kapazitätstest (wie viel Kapital kann sinnvoll in die Strategie investiert werden, ohne die erwartete Performance stark zu verschlechtern) und 4) Implementation-Shortfall-Messungen zur Ermittlung realer Kosten. Dokumentation aller Annahmen, Datenquellen, Versionsstände von Algorithmen und zufallszahlen (Seeds) ist entscheidend für Reproduzierbarkeit und spätere Fehleranalyse.

Schließlich sollte die Performance nicht statisch beurteilt werden. Regelmäßige Revalidierung (z. B. monatlich oder quartalsweise je nach Handelsfrequenz), Monitoring von Abweichungen zwischen prognostizierten und realisierten Kennzahlen sowie ein formaler Prozess für Rekalibrierung oder Deaktivierung von Modellen sind notwendig. Wenn Backtests wiederholt stark von Forward-Tests abweichen, sind konservative Anpassungen vorzunehmen: Reduktion von Hebel, Einbau zusätzlicher Risikokontrollen (z. B. dynamische Positionsgrößen, Stop-Limits), oder die Kombination mehrerer Modelle (Ensembling) zur Erhöhung der Stabilität. Nur durch eine Kombination aus sauberer Datenbasis, realistischen Kostenannahmen, strengem Out-of-Sample-Testing und fortlaufender Robustheitsprüfung lassen sich Prognosen für Silberpreise glaubwürdig bewerten und verantwortungsvoll einsetzen.

Psychologie und häufige Fehler bei Silber-Investments

Investieren in Silber ist nicht nur eine Frage von Daten und Modellen — Emotionen und kognitive Verzerrungen beeinflussen Kauf‑ und Verkaufsentscheidungen stark und sind oft die Ursache vermeidbarer Verluste. Drei besonders häufige Verhaltensmuster sind Herdenverhalten, Overconfidence und Verlustaversion. Herdenverhalten zeigt sich, wenn Anleger Positionen aufbauen, weil „alle anderen“ es tun (z. B. Foren‑Hype, starke Medienberichterstattung oder plötzliche ETF‑Zuflüsse) und nicht, weil sich die eigenen fundamentalen oder technische Signale verändert haben. Das kann zu Übertreibungen und anschließenden Rückschlägen führen. Overconfidence äußert sich durch übermäßiges Vertrauen in die eigenen Prognosen — zu hohe Positionsgrößen, zu häufiges Trading oder die Unterschätzung von Volatilität. Verlustaversion bewirkt, dass Verluste emotional stärker gewichtet werden als Gewinne: Anleger halten Verlierer zu lange in der Hoffnung auf „Wiedergutmachung“ und realisieren Gewinne zu früh.

Timing‑Fallen treten regelmäßig auf: das Bedürfnis, den perfekten Einstiegszeitpunkt abzupassen (Market timing), führt oft zu verpassten Renditen oder emotional gesteuerten Aktionen bei kurzfristigen Preisbewegungen. Typische Trigger sind Schlagzeilen, kurzfristige makroökonomische Daten oder starke Intraday‑Bewegungen. Zur Messung und Kontrolle emotionaler Reaktionen eignen sich einfache, systematische Indikatoren: Häufigkeit von Abweichungen vom Handelsplan, Anzahl Trades innerhalb kurzer Zeiträume, Anteil impulsiver (nicht regelbasierter) Orders, und die Häufigkeit, mit der Stop‑Loss‑Regeln ignoriert werden. Ergänzend kann ein Trading‑Journal helfen: vor jedem Trade kurz dokumentieren (1) Auslöser, (2) Ziel, (3) maximal tolerierter Verlust, (4) emotionale Stimmung — und nachher das Ergebnis und die Abweichungen protokollieren. Das schafft Transparenz über wiederkehrende Fehler.

Praktische Maßnahmen zur Vermeidung dieser psychologischen Fallen:

- Vorab definierte Handelsregeln und Checklisten verwenden (Einstieg, Ziel, Stop‑Loss, maximaler Kapitalanteil).

- Positionsgrößen strikt nach Risiko‑Regeln berechnen (z. B. fixed‑fraction oder Kelly‑modifizierte Ansätze).

- Regeln automatisieren (Limit‑/Stop‑Orders, regelmäßige Sparpläne) oder rein systematische Strategien wählen, um emotionale Eingriffe zu reduzieren.

- Cooling‑off‑Perioden einbauen: mindestens 24–48 Stunden zwischen impulsiver Informationsaufnahme und Tradeentscheidung.

- Diversifikation der Silber‑Exposition (physisch vs. Papier, direkte vs. indirekte Investments) statt „All‑in“.

- Accountability: Handelsentscheidungen mit einer unabhängigen Person oder Community kontrollieren lassen oder professionelles Risikomanagement einsetzen.

- Regelmäßige Reviews: Trades und Performance monatlich durchgehen, Fehlerquellen identifizieren und Regeln anpassen (nicht spontan handeln).

Zu den häufigsten Fehlannahmen bei Silber‑Investments zählen die Gleichsetzung mit Gold und die Vernachlässigung der industriellen Nachfrage. Silber ist zwar wie Gold ein Edelmetall, unterscheidet sich aber in Liquidität, Volatilität, Marktgröße und in der Bedeutung industrieller Verwendung (Elektronik, Solartechnik etc.). Das führt zu anderer Preisdynamik: stärkere Ausschläge, stärkere Korrelation mit Konjunkturzyklen und mit spezifischen Sektortrends. Weitere Fehlannahmen: die Erwartung, dass Silber stets als perfekter Inflationsschutz oder „sicherer Hafen“ fungiert; Unterschätzung von Prämien und Spreads beim physischen Kauf; und die Annahme, dass Mining‑Aktien dem Metallpreis 1:1 folgen (Unternehmensspezifische Risiken, Hebelwirkung und Kostenstruktur verändern die Relation). Wer diese Unterschiede ignoriert, trifft leicht suboptimale Entscheidungen.

Kurz zusammengefasst: Psychologische Disziplin ist genauso wichtig wie analytische Arbeit. Klare Regeln, Automatisierung, konsequentes Journaling und regelmäßige Review‑Routinen reduzieren emotionale Fehlentscheidungen. Bewusstsein für typische Fehlannahmen — insbesondere Differenzen zu Gold und die Relevanz industrieller Nachfrage — verhindert strategische Fehleinschätzungen und führt zu robusteren Silber‑Investments.

Historische Fallstudien und Lehren

Die Geschichte des Silbermarktes liefert mehrere prägnante Fallbeispiele, aus denen sich konkrete Lehren für Prognose, Handel und Risikomanagement ableiten lassen. Zwei besonders lehrreiche Episoden sind die „Corner“-Versuche der Hunt-Brüder Ende der 1970er/Jahre und die starken Preisausbrüche rund um das Hoch 2011; darüber hinaus zeigen wiederkehrende Stressphasen (z. B. Liquiditätsengpässe in Crashs) die Bedeutung von Marktstruktur und Hebel.

Die Hunt‑Brüder‑Episode (1979–1980) demonstriert, wie Konzentration und Hebel im Zusammenspiel mit begrenzter physischer Verfügbarkeit extreme Preisbewegungen auslösen können. Die Hunts akkumulierten große Mengen physischen Silbers und stark gehebelte Terminkontrakte, was den Preis bis Anfang 1980 auf Rekordhöhen trieb. Als Clearingstellen und Börsen die Margin-Anforderungen anhoben und Regulierungsmaßnahmen ergriffen, kam es zur schnellen Auflösung der Positionen und zu einem drastischen Preisverfall. Lehren: Marktanteilskonzentration kann Preise massiv verzerren; hohe Hebelwirkung macht Marktteilnehmer verwundbar gegenüber Margin‑Schocks; regulatorische Interventionen können Wendepunkte sein.

Das Jahr 2011 zeigt dagegen, wie makroökonomische Themen (lockere Geldpolitik, Inflationssorgen, schwacher US-Dollar) zusammen mit institutionellen Produktinnovationen (insbesondere Silber‑ETFs wie SLV) und starker Spekulation einen Rally‑Zyklus befeuern können. Zwischen 2008 und 2011 stiegen ETF‑Holdings und Retail‑Interesse deutlich an, was reale physische Nachfrage für kurzfristige Absicherung und Anlagezwecke erzeugte. Gleichzeitig führte die relativ kleine Größe des Silbermarkts zu überproportionalen Preisreaktionen auf Kapitalzuflüsse. Die anschließende Korrektur nach dem Hoch war schnell und heftig: sinkende Anlegerzuflüsse, Gewinnmitnahmen und sich verschärfende Finanzbedingungen führten zu hoher Volatilität. Lehren: Makrotrends können lang laufende Trends stützen, aber die Marktstruktur (Marktgröße, ETF‑Bestände) bestimmt die Empfindlichkeit gegenüber Zuflüssen und Abflüssen.

Rolle von Futures, ETFs und Lagerbeständen: Futures‑Märkte verstärken oft kurzfristige Bewegungen durch Hebel und die Möglichkeit, schnell Positionen aufzubauen oder aufzulösen. Open Interest und die Verteilung von Long‑/Short‑Positionen (z. B. aus COT‑Daten) sind Frühindikatoren für potenzielle Spannungen. ETFs können physische Nachfrage schaffen, wenn sie neue Anteile emittieren und Edelmetall einlagern; andererseits können Rücknahmen zu Verkäufen und Druck auf den Spotpreis führen. Lagerbestände in Depositories (COMEX, LBMA) dienen als Puffer; schnelle Abflüsse oder ungewöhnlich niedrige Bestände können jedoch Knappheitsängste verstärken und Preissprünge begünstigen. Lehre: Für Prognosen ist es essenziell, Flows (ETF‑In/Out), Open Interest und Lagerbestände simultan zu beobachten — nicht nur den Spotpreis.

Was historische Bewegungen über Treiber und Reaktionsmuster verraten: Erstens: Silber reagiert doppelt sensibel — auf fundamentale Nachfrageänderungen (vor allem industrielle) und auf Finanzierungs-/Anlageflüsse. Wegen des kleineren Marktes als Gold sind Volatilität und Preissensitivität gegenüber Kapitalbewegungen größer. Zweitens: Leverage und Konzentration sind wiederkehrende Verstärker von Extremen; Positionsdaten können frühzeitige Warnsignale liefern. Drittens: Liquiditätsengpässe und Margin‑Erhöhungen sind häufige Auslöser abruptes Umschwenkens; das Timing solcher politischen/regulatorischen Maßnahmen ist schwer zu prognostizieren, kann aber Marktreaktionen dominieren. Viertens: Sentiment‑getriebene Episoden (Hype, Fear of Missing Out) können Rationalität kurzfristig überlagern — technische Muster und Positionierungsdaten helfen, Umkehrpunkte zu erkennen.

Praktische Schlussfolgerungen für Prognosen und Handel: Integriere Fall‑ und Szenarioanalysen in Modelle (z. B. Stress‑Tests mit Margin‑Schocks, plötzlichen ETF‑Rücknahmen oder Lieferkettenunterbrechungen). Nutze Positionsdaten, ETF‑Flows und Lagerbestände als Frühindikatoren neben fundamentalen Größen. Plane für schnelle, starke Rückschläge mit klaren Exit‑Regeln; vermeide übermäßigen Hebel und Konzentrationsrisiken. Schließlich ist zu beachten, dass regulatorische und strukturelle Veränderungen (z. B. strengere Berichtspflichten, veränderte Margin‑Politiken) die Anfälligkeit für künftige Extrema beeinflussen können — historische Muster sind daher lehrreich, aber müssen laufend im aktuellen Markt‑ und Regulierungsumfeld neu bewertet werden.

Kurz gesagt: Historische Fallstudien zeigen, dass sowohl fundamentale Faktoren als auch Marktstruktur und Positionierung den Silberpreis treiben. Prognosen werden robuster, wenn sie diese Kombination berücksichtigen und Szenarien für plötzliche Liquiditäts‑ oder Hebelschocks einplanen.

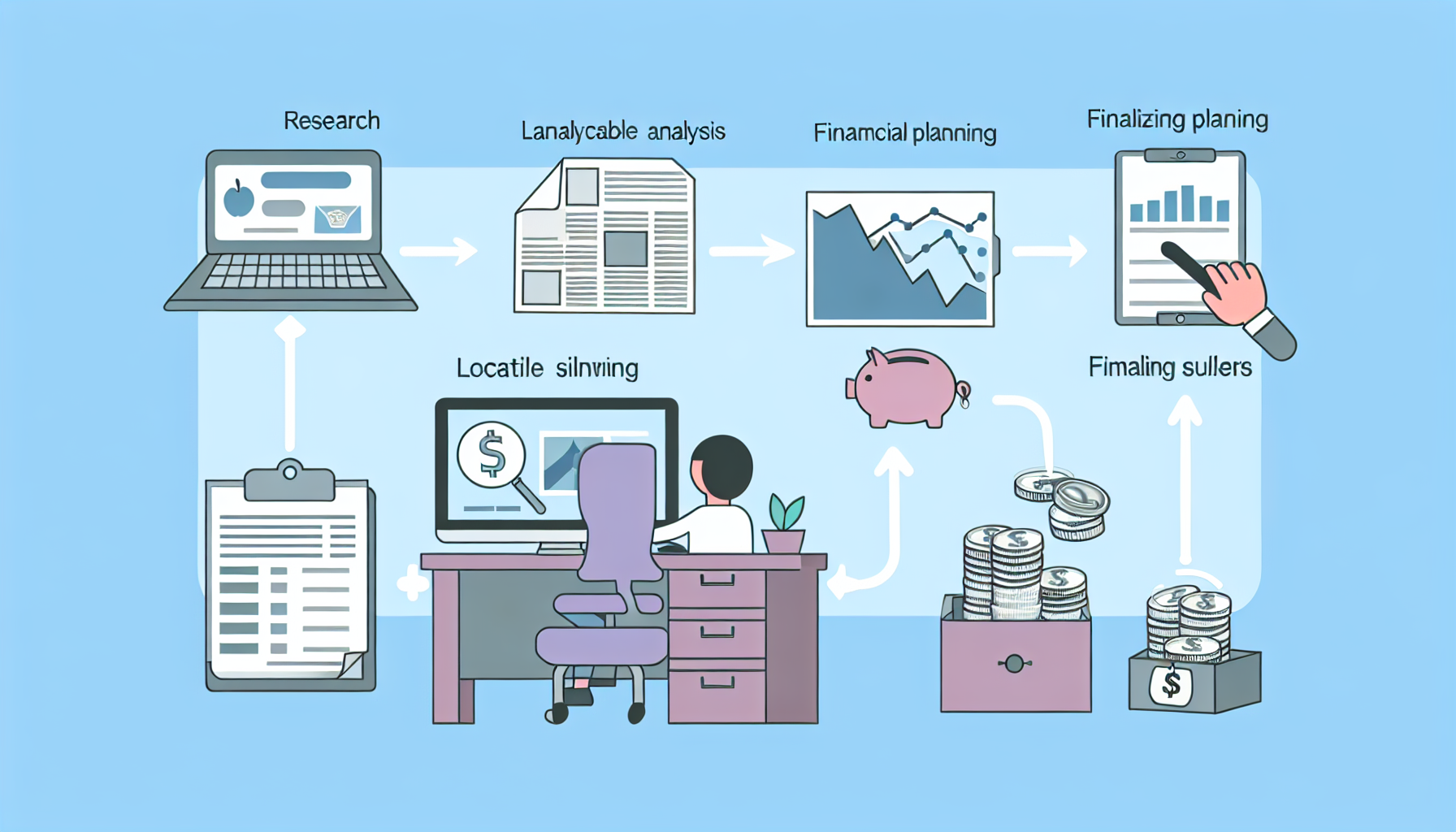

Praktischer Leitfaden: Von der Analyse zur Entscheidung

Dieser praktische Leitfaden fasst konkrete Schritte und Checklisten zusammen, damit eine Analyse in eine nachvollziehbare Kaufentscheidung überführt werden kann — ohne Anspruch auf individuelle Anlageberatung.

Vor dem Kauf: Entscheidungs-Checkliste

- Ziel und Zeithorizont definieren: Spekulation (kurzfristig), Absicherung, Inflationsschutz oder langfristige Wertanlage.

- Positionsgröße und Risikobudget festlegen (max. Prozent des Gesamtvermögens, Verlusttoleranz).

- Produktwahl treffen: physisches Silber (Münzen, Barren), ETF, Mining-Aktien, Futures/Optionen oder Zertifikate — Vor- und Nachteile abwägen (Liquidität, Lagerung, Gegenparteirisiko, Hebel).

- Informationsbasis prüfen: aktuelle Fundamentaldaten (World Silver Survey, COMEX-Inventories, ETF-Holdings), relevante Makrodaten (CPI, reale Renditen, USD-Index) und technische Signale (z. B. gleitende Durchschnitte).

- Kostenkalkulation: Prämien auf physisches Silber, Spread, Handelsgebühren, Lager-/Versicherungskosten, Steuern und mögliche Rollkosten bei Terminkontrakten.

- Liquidity- und Ausführungsplanung: Bei größeren Beträgen Verfügbarkeit am Markt prüfen; bei physischen Käufen Lieferzeiten und Mindermengen beachten.

- Rechtliches und steuerliches Umfeld klären (Aufbewahrungspflichten, Meldepflichten, Kapitalertrags-/Verlustverrechnung).

Beobachtungsindikatoren und Warnsignale (laufend überwachen)

- Makro: CPI / Kerninflation, reale US-Renditen (TIPS-Spread), FED-Zinsentscheide, USD-Index; starke Bewegungen hier sind oft Preistreiber.

- Markt: COMEX- und LBMA-Inventories, ETF-Flows und Bestandsveränderungen, Open Interest und COT-Positionierung; plötzliche Abflüsse oder Lageranstiege sind Warnsignale.

- Industrielle Nachfrage: Produktionszahlen in Solar, Elektronik, medizinischen Sektoren; Nachfrageschwankungen können strukturelle Effekte haben.

- Technisch: wichtige gleitende Durchschnitte (z. B. 50/200 Tage), Unterstützung/Widerstand, RSI/MACD für Momentum, Volumenprofile und Breakout-/Breakdown-Level; starke Divergenzen oder Extremwerte deuten auf Umkehrrisiken hin.

- Liquidity-/Counterparty-Signale: deutliche Ausweitung der Bid-Ask-Spreads, Delivery-Notices/Failure-to-Deliver bei Futures, Hinweise auf unallocated vs. allocated Lagerprobleme.

- Externe Schocks: geopolitische Eskalationen, Produktionsunterbrechungen, Währungskrisen — im Vorfeld Szenario-Checks durchführen.

Umsetzungsschritte (Praktische Ausführung)

- Produkt-Entscheidung operationalisieren: Bei physischem Silber Händlervergleich (Reputation, Preislisten, Ankaufspreise). Bei ETFs Broker- und Produkt-Checks (physisch gedeckt?, Expense Ratio, AUM, Tracking-Error). Bei Futures/Optionen Marginanforderungen und Verfallszyklen prüfen.

- Auftragsart wählen: Limit-Orders bevorzugen, um Slippage in illiquiden Zeiten zu vermeiden; bei DCA geplante wiederkehrende Orders einrichten.

- Skalierung/Layering: Große Beträge gestaffelt kaufen (z. B. in 3–6 Tranchen) oder DCA, um Timing-Risiko zu reduzieren. Value Averaging nur wenn klare Regeln und Disziplin vorhanden sind.

- Absicherung: Falls erforderlich Derivate (Put-Optionen, Optionen-Spreads) zur Begrenzung des Abwärtsrisikos nutzen; Hedging-Kosten in Kalkulation einbeziehen.

- Verwahrung & Versicherung: Für physisches Silber klären — eigene Verwahrung (Tresor), Banktresor oder professioneller Vault (allocated vs. unallocated). Dokumentation der Versicherungsbedingungen und Transportabsicherung.

- Dokumentation bei Kauf: Rechnungen, Seriennummern (bei Barren), Echtheitszertifikate, Lagerverträge, Brokerbestätigungen aufbewahren; steuerrelevante Unterlagen systematisch ablegen.

- Ausstiegsregeln festschreiben: Zielpreise, Stop-Loss, Zeit-basiertes Rebalancing oder Ereignis-getriebene Exits (z. B. Änderung makroökonomischer Rahmenbedingungen). Vor dem Kauf klare Exit-Kriterien definieren, um Emotionen zu reduzieren.

- Testlauf / kleines Pilotinvestment: Bei neuen Strategien zuerst mit kleiner Position starten, Prozesse (Ausführung, Lieferung, Verwahrung) testen und dokumentieren.

Review-, Monitoring- und Anpassungsprozesse

- Monitoring-Frequenz: Intraday-Alerts für starke Preisbewegungen; tägliche/wochentliche Beobachtung technischer Indikatoren; monatliche Überprüfung fundamentaler Daten; quartalsweise Strategie-Reviews und jährliche steuerliche/portfolioweite Reviews.

- Performance-Tracking: Rendite vs. Benchmark (z. B. Spot-Silberpreis), Kostenanalyse (Prämien, Lager, Steuern) und Risikomessung (Max Drawdown, Volatilität).

- Rebalancing- und Stressregeln: Bei Abweichungen von Zielallokation automatisch nach Regeln rebalancen; Stress-Test-Szenarien (starke USD-Aufwertung, plötzliche Zinsanstiege, Lieferkettenunterbrechungen) regelmäßig durchspielen.

- Lessons Learned dokumentieren: Entscheidungstagebuch führen (Warum gekauft/verkauft, welche Indikatoren ausschlaggebend waren, was erwartete/nicht erwartete), um systematisch Lernschleifen zu schaffen.

Tipps zur operativen Absicherung

- Seriösen Gegenpart wählen: Händler-/Broker-Referenzen, Kundenbewertungen, Handelsvolumina, Handelsplatz-Regulierung prüfen.

- Auf Kleingedrucktes achten: Lagerverträge (allocated vs. unallocated), Rückkaufsklauseln, Verwahrungsgebühren, Auslieferungsbedingungen.

- Steuerliche Behandlung vorab klären und ggf. Fachrat einholen; bei grenzüberschreitenden Vaults Meldepflichten beachten.

- Sicherheit und Versicherung: Transport nur über Versicherer, Depotverträge prüfen, Vollmachten und Zugangsregelungen festlegen.

Kurzversion: Vor dem Kauf klar definieren, welches Ziel verfolgt wird, mit welchen Mitteln (Produkt), wie viel Risiko akzeptiert wird, welche Indikatoren beobachtet werden und welche festen Ein- und Ausstiegsregeln gelten. Prozesse testen, dokumentieren und regelmäßig überprüfen — damit Entscheidungen reproduzierbar und weniger emotional sind.

Hinweis: Dieser Leitfaden ist allgemein informativ und ersetzt keine persönliche Anlageberatung.

Fazit und Ausblick

Silber vereint Eigenschaften eines Edel- und eines Industriemetalls, was seine Preisdynamik komplexer macht als bei vielen anderen Rohstoffen. Zentrale Erkenntnisse lassen sich so zusammenfassen: Angebot und Recycling sind tendenziell träge und können bei Förderstörungen oder explorationsschwachen Phasen knapper werden; die industrielle Nachfrage — vor allem Elektronik und Photovoltaik — ist ein wachsender, strukturprägender Faktor; Investmentnachfrage (Münzen, Barren, ETFs) und Finanzmarktdynamiken (Futures, Lagerbestände, Positionierung) können kurzfristig starke Ausschläge verursachen. Makroökonomische Treiber wie reale Zinsen, US‑Dollar‑Bewegungen und geldpolitische Maßnahmen bestimmen die Richtung in Phasen hoher Unsicherheit. Für belastbare Prognosen empfiehlt sich ein hybrider Ansatz: fundamentale Sektorprognosen, makroökonomische Szenarien, technische Signale und quantitative Modelle in einem Ensemble zusammenzuführen, ergänzt durch laufendes Monitoring von Inventories, Open Interest und ETF‑Flows.

Vorhersagen bleiben jedoch mit erheblichen Grenzen behaftet. Modellrisiken (Overfitting, Datenfehler), strukturelle Regimewechsel und seltene, aber wirkungsvolle Schocks (geopolitische Ereignisse, große Produktionsausfälle, rasche technologische Umbrüche) können Prognosen schnell obsolet machen. Operative Risiken — Liquidität, Marginanforderungen bei Terminkontrakten, Kontrahenten‑ und Verwahrungsrisiken bei Papier‑ oder physischer Ware — sind praktisch ebenso wichtig wie richtige Richtungssignale. Konsequentes Risikomanagement ist deshalb unverzichtbar: klare Positionsgrößenregeln, Hebelbegrenzung, Stop‑Loss/Exit‑Regeln, Stress‑Tests und Diversifikation zwischen physischen und papiernen Exposures. Entscheidungsprozesse sollten probabilistische Aussagen (Konfidenzintervalle) statt punktueller Vorhersagen bevorzugen und regelmäßig auf Robustheit geprüft werden.

Für weiterführende Analysen lohnen sich drei Forschungslinien: erstens detailliertere, sektorspezifische Daten zur industriellen Nachfrage und deren technologischem Wandel (z. B. Entwicklungen in der Photovoltaik), zweitens verbesserte Echtzeit‑Indikatoren für Angebot und Lagerbewegungen — inklusive alternativer Datenquellen (Shipments, Satellitenbeobachtungen, Supply‑Chain‑Signals) — sowie drittens die Weiterentwicklung quantitativer Modelle (Ensembleansätze, ML‑Modelle mit erklärbaren Komponenten, robuste Backtesting‑Frameworks). Praxisnah ist zudem die Erforschung, wie makroökonomische Schocks verschieden starke Effekte auf Gold vs. Silber haben, um Hedging‑Strategien besser zu kalibrieren. Abschließend: Prognosen sind ebenso nützlich wie ihre Grenzen bekannt sind — sie sollten Bestandteil eines disziplinierten, datengestützten und risikobewussten Entscheidungsprozesses sein. Diese Darstellung ersetzt keine individuelle Anlageberatung.